| 1人回答 | 53次阅读

胎儿先天性心脏病可通过宫内介入治疗、出生后手术治疗、药物控制症状、定期监测评估、营养支持等方式干预。胎儿先天性心脏病通常与遗传因素、孕期感染、染色体异常、母体代谢疾病、环境暴露等因素有关。

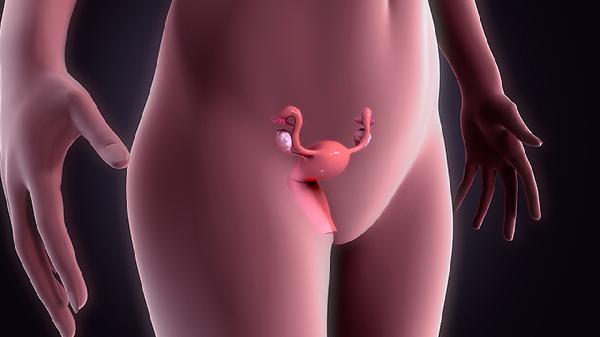

部分严重胎儿先天性心脏病可在孕期通过宫内介入手术改善预后。如肺动脉闭锁可通过球囊扩张术缓解血流梗阻,需由胎儿医学中心多学科团队评估手术指征。宫内治疗可能减少出生后手术难度,但存在胎盘早剥、胎膜早破等风险。

动脉导管未闭可行动脉导管结扎术,室间隔缺损需进行补片修补术。新生儿期手术需考虑体重、肺血管阻力等因素,复杂先心病可能需分阶段手术。术后需密切监测循环状态,预防低心排综合征等并发症。

地高辛口服溶液可用于改善心功能,呋塞米片减轻充血性心力衰竭症状,前列腺素E1注射液维持动脉导管开放。药物需严格遵医嘱调整剂量,监测电解质及药物浓度,避免洋地黄中毒等不良反应。

妊娠期需每2-4周进行胎儿超声心动图检查,评估心脏结构变化及血流动力学。出生后通过经胸超声、心导管检查等明确解剖畸形程度,制定个体化治疗计划。监测生长发育曲线,警惕喂养困难等心功能不全表现。

高热量配方奶可满足先心病患儿能量需求,分次少量喂养减少胃肠负担。必要时采用鼻胃管或胃造瘘保证摄入,补充铁剂预防贫血。母乳喂养需评估吸吮耐力,母亲应保持均衡饮食。

孕妇应规范产检,避免风疹病毒等感染,控制妊娠期糖尿病。出生后保持适宜温湿度,避免呼吸道感染加重心脏负荷。家长需学习心肺复苏技能,定期随访心脏功能,根据医嘱逐步进行康复训练。建立疫苗接种计划时需评估免疫状态。

心脏病患者能否进厂上班需根据病情严重程度、工作强度及环境综合评估,通常可考虑劳动强度低、环境稳定的岗位,如文职、质检、仓储管理等。避免高温、噪音大、需重体力劳动或高度紧张的生产线岗位。

心脏病患者选择工作岗位时,优先考虑病情稳定性与工作适配性。心功能稳定的患者,在医生评估允许的情况下,可选择无需长时间站立、无突发性体力负荷的岗位,例如电子元件组装、数据录入、轻度手工包装等。这类工作通常环境温度适宜,无须接触有毒有害物质,且工作节奏可控。部分工厂设有健康管理岗或安全监督岗,对体力要求较低,适合病情控制良好的患者。若曾接受心脏支架或搭桥手术,需确保岗位不涉及电磁场干扰设备或剧烈振动环境。

部分心脏病患者可能因病情限制无法适应常规工厂岗位。严重心力衰竭、频繁心绞痛或恶性心律失常患者,即使轻体力劳动也可能诱发症状,需避免倒班制、高空作业或需快速应急反应的工作。某些化工类工厂存在挥发性气体或粉尘,可能刺激心血管系统;高温车间易导致脱水加重心脏负担。此外,需警惕噪音超过85分贝的环境,长期暴露可能通过应激反应影响血压和心率。

心脏病患者就业前应进行专业心肺功能评估,与用人单位充分协商岗位调整可能性。工作中需定期监测血压、心率,避免加班或连续高强度作业。建议随身携带急救药物,告知同事基本急救措施。用人单位可依据《职业病防治法》提供必要的健康防护,如增加工间休息、配备空气净化设备等。若出现胸闷、头晕等不适,应立即停止工作并就医。