糖尿病是什么原因引起的

糖尿病可能由遗传因素、胰岛素抵抗、胰岛β细胞功能受损、妊娠期激素变化、病毒感染等原因引起,可通过生活方式干预、药物治疗、血糖监测等方式控制。建议及时就医,在医生指导下制定个性化管理方案。

1、遗传因素

糖尿病具有明显的家族聚集性,2型糖尿病的遗传倾向更为突出。若父母一方患有糖尿病,子女患病概率显著增加。这类患者需定期监测空腹血糖和糖化血红蛋白,早期发现糖代谢异常。对于有糖尿病家族史的人群,建议从青少年时期开始控制体重,避免高糖高脂饮食,每年进行糖尿病筛查。

2、胰岛素抵抗

肥胖尤其是腹型肥胖会导致脂肪细胞过度分泌炎症因子,干扰胰岛素信号传导,引发胰岛素抵抗。这种情况常见于2型糖尿病患者,表现为空腹胰岛素水平升高但降糖效果下降。改善胰岛素抵抗需通过减重、有氧运动等方式,必要时可遵医嘱使用盐酸二甲双胍片等胰岛素增敏剂。

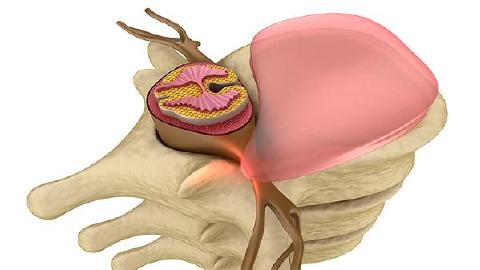

3、β细胞功能受损

胰岛β细胞分泌胰岛素能力下降是糖尿病的核心发病机制,1型糖尿病多因自身免疫攻击导致β细胞破坏,2型糖尿病则随病程进展逐渐出现β细胞衰竭。患者可能出现多饮多尿、体重下降等症状。临床常用格列美脲片刺激胰岛素分泌,或注射重组人胰岛素补充外源性胰岛素。

4、妊娠期激素变化

妊娠中后期胎盘分泌的雌激素、孕激素等会拮抗胰岛素作用,部分孕妇可能出现妊娠期糖尿病。这类患者产后血糖监测尤为重要,多数可恢复正常,但未来患2型糖尿病风险增加。孕期需严格进行血糖控制,必要时使用门冬胰岛素注射液进行干预。

5、病毒感染

柯萨奇病毒、风疹病毒等感染可能通过分子模拟机制诱发自身免疫反应,破坏胰岛β细胞导致1型糖尿病。患者起病急骤,常见于儿童青少年,需终身依赖胰岛素治疗。临床常用精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液控制血糖,同时要预防酮症酸中毒等急性并发症。

糖尿病患者需建立规律作息,每日进行30分钟以上快走、游泳等有氧运动,饮食上选择低血糖生成指数食物如燕麦、杂粮,严格控制精制糖摄入。定期监测血糖变化,每3-6个月检查糖化血红蛋白和并发症筛查。出现视力模糊、手足麻木等症状时及时就医,避免延误治疗导致不可逆器官损伤。

.jpg)