乙状结肠炎是什么原因引起的

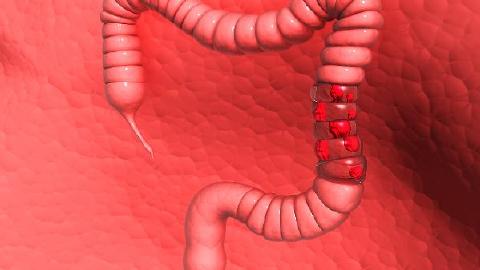

乙状结肠炎可能由遗传因素、感染因素、免疫异常、缺血性损伤、放射性损伤等原因引起,通常表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便等症状。建议及时就医,在医生指导下完善检查并治疗。

1、遗传因素

部分乙状结肠炎患者存在家族聚集现象,可能与特定基因突变有关。这类患者发病年龄较早,症状往往更顽固。治疗需结合免疫调节和长期随访,常用药物包括美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶肠溶片等。

2、感染因素

细菌或病毒感染可能诱发乙状结肠炎,如志贺菌、沙门菌、巨细胞病毒等。这类患者常伴有发热、里急后重感。治疗需根据病原体选择抗生素,如诺氟沙星胶囊、甲硝唑片等,同时配合肠道黏膜保护剂。

3、免疫异常

自身免疫反应过度激活可能导致肠道黏膜持续炎症,常见于溃疡性结肠炎累及乙状结肠。患者多有反复发作的腹泻伴血便。治疗需使用糖皮质激素如泼尼松片、免疫抑制剂如硫唑嘌呤片等。

4、缺血性损伤

动脉硬化或血栓形成可导致乙状结肠供血不足,引发缺血性结肠炎。多见于老年人,表现为突发左下腹痛。急性期需禁食并静脉营养,严重时需血管介入治疗。

5、放射性损伤

盆腔放疗可能损伤乙状结肠黏膜,导致放射性结肠炎。症状包括便血、里急后重等。治疗以对症为主,可使用蒙脱石散止泻,严重出血需内镜下止血。

乙状结肠炎患者日常应注意保持低纤维、低脂饮食,避免辛辣刺激食物,规律作息并适度运动。急性发作期需严格遵医嘱用药,定期复查肠镜。出现持续腹痛、便血加重或发热等症状时应立即就医。长期患病者建议记录症状变化,有助于医生调整治疗方案。

.jpg)