慢性肛裂是怎么回事

慢性肛裂可能由长期便秘、肛门括约肌痉挛、局部血液循环障碍、感染、肛管结构异常等原因引起,可通过调整饮食、温水坐浴、药物治疗、注射治疗、手术治疗等方式改善。

1、长期便秘

粪便干结导致排便用力过度,反复撕裂肛管皮肤形成裂口。患者常伴有排便疼痛和出血,血液呈鲜红色附着于粪便表面。可遵医嘱使用开塞露、乳果糖口服溶液、聚乙二醇4000散等药物帮助软化粪便,同时增加膳食纤维和水分摄入。

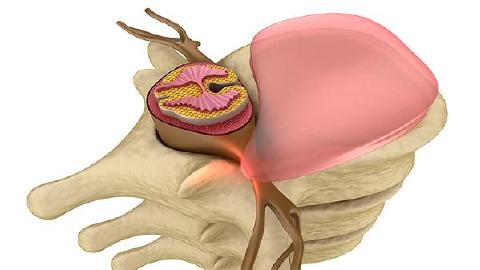

2、肛门括约肌痉挛

肛管肌肉持续性收缩导致局部缺血,阻碍裂口愈合。典型表现为排便后持续数小时的剧烈疼痛。建议采用温水坐浴缓解痉挛,必要时使用硝酸甘油软膏、地尔硫卓软膏等局部用药,严重时需行括约肌侧切术。

3、局部血液循环障碍

肛管后正中线血供较差,裂伤后修复能力弱。常见于久坐人群,裂口边缘呈现灰白色纤维化改变。可尝试红外线照射改善循环,配合复方角菜酸酯栓、马应龙麝香痔疮膏等促进创面修复的药物。

4、感染

粪渣污染导致裂口继发感染,形成慢性溃疡。可见脓性分泌物和周围组织红肿,需使用高锰酸钾溶液坐浴消毒,必要时口服阿莫西林胶囊、头孢克肟分散片等抗生素,合并脓肿时需切开引流。

5、肛管结构异常

先天性肛管狭窄或术后瘢痕形成,使肛管顺应性下降。表现为排便困难伴肛门紧缩感,肛门指检可触及明显狭窄环。轻度可通过扩肛治疗改善,重度需行肛管成形术或皮瓣移植术。

慢性肛裂患者应保持每日1500-2000毫升饮水量,摄入足够蔬菜水果和全谷物。避免久坐久站,每日进行提肛运动。排便时勿过度用力,便后清洁使用柔软无香纸巾。症状持续超过2个月或出血量多时需及时就医,排除克罗恩病、结核等特异性肛裂病因。术后患者需定期复查,防止复发和肛门失禁等并发症。

.jpg)