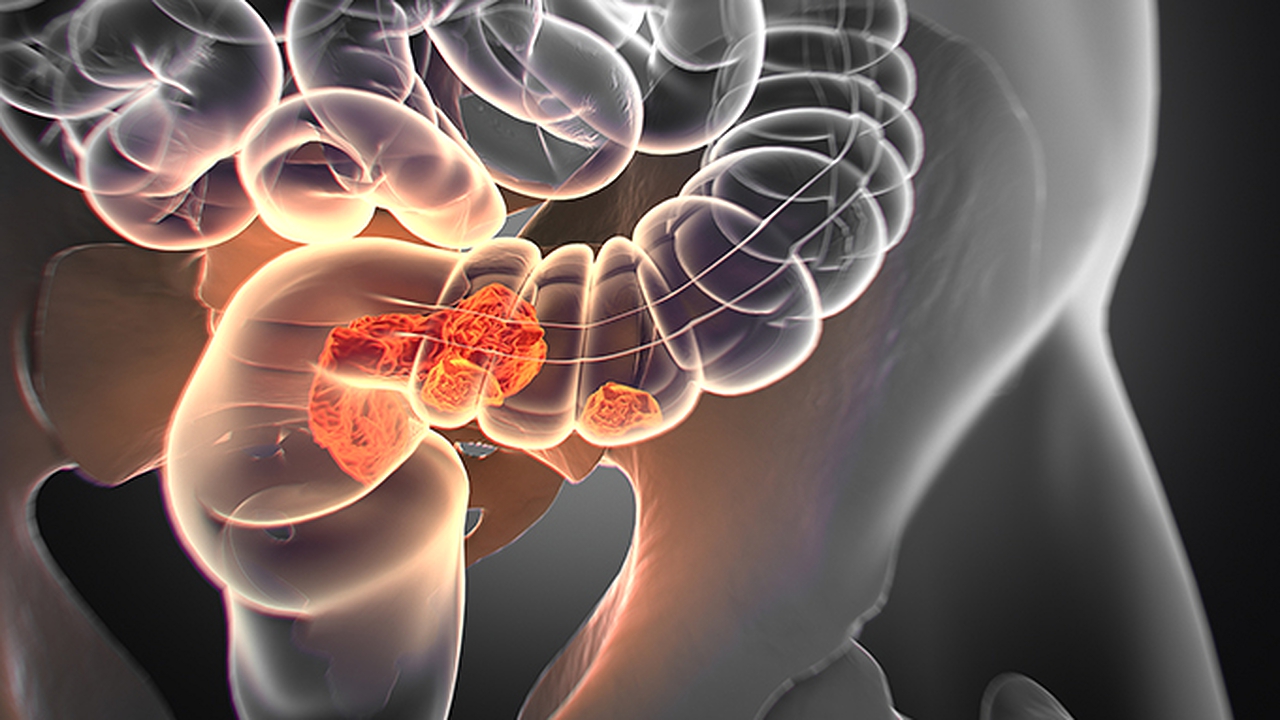

肠息肉是什么东西引起的

肠息肉可能由遗传因素、慢性炎症刺激、不良饮食习惯、年龄增长、胆汁代谢异常等原因引起。肠息肉是肠黏膜表面突出的异常生长组织,通常表现为便血、腹痛、排便习惯改变等症状。

1、遗传因素

家族性腺瘤性息肉病等遗传性疾病可导致肠息肉高发,这类患者肠道常出现数十至数百枚息肉,伴随腹泻、黏液便等症状。基因检测有助于早期筛查,确诊后需定期肠镜监测,必要时行预防性结肠切除术。遗传性息肉易癌变,建议患者一级亲属从青春期开始每1-2年接受肠镜检查。

2、慢性炎症刺激

溃疡性结肠炎、克罗恩病等慢性肠炎长期刺激肠黏膜,可能导致炎性息肉形成。这类息肉多伴有腹泻、里急后重、脓血便等原发病症状。治疗需控制基础炎症,可选用美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶栓剂等抗炎药物,严重者需使用注射用英夫利西单抗等生物制剂。

3、不良饮食习惯

长期高脂低纤维饮食会延长致癌物在肠道的停留时间,增加息肉发生概率。红肉摄入过多、蔬菜水果不足的人群更易出现腺瘤性息肉。调整饮食结构,每日摄入西蓝花、燕麦等富含膳食纤维的食物,限制加工肉制品,有助于降低息肉复发风险。

4、年龄增长

50岁以上人群肠息肉检出率显著上升,这与肠道黏膜修复能力下降、致癌物质累积有关。年龄相关息肉多位于直肠和乙状结肠,建议该年龄段人群每5-10年接受一次结肠镜检查。发现息肉后可选用圈套器电切术或内镜下黏膜切除术处理。

5、胆汁代谢异常

胆囊切除术后或原发性胆汁酸吸收不良患者,肠道内次级胆汁酸浓度升高,可能刺激肠上皮增生形成息肉。这类患者常伴脂肪泻、脂溶性维生素缺乏。治疗可选用考来烯胺散结合维生素AD软胶囊,同时监测息肉变化情况。

肠息肉患者应保持每日30克以上纤维摄入,适量补充乳酸菌素片调节肠道菌群,避免久坐和过度劳累。建议40岁以上人群定期进行粪便隐血试验,有家族史者需提前至30岁开始筛查。发现息肉后应根据病理类型制定随访计划,腺瘤性息肉切除后需每1-3年复查肠镜,炎性息肉可延长至3-5年复查。日常生活中出现持续便血、排便性状改变等情况应及时消化内科就诊。