痛定思痛!骨癌早期,三处疼痛是信号

内科编辑

健康陪伴者

内科编辑

健康陪伴者

关键词: #疼痛

内科编辑

健康陪伴者

内科编辑

健康陪伴者

关键词: #疼痛

骨癌早期可能表现为骨骼持续性钝痛、夜间疼痛加重、局部压痛三处典型信号,需结合影像学与病理检查确诊。遗传突变、放射线暴露、慢性骨髓炎及骨良性肿瘤恶变是主要诱因,手术切除、靶向药物和放疗是核心治疗手段。

1. 骨癌早期疼痛特征

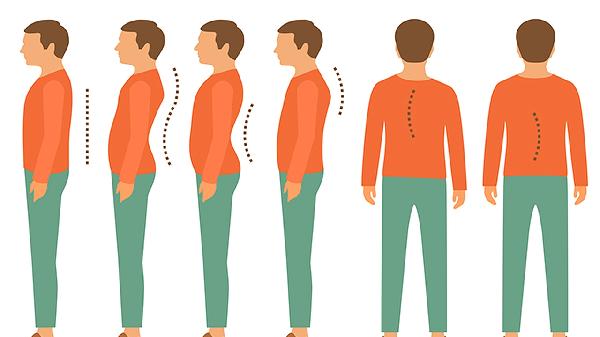

骨骼深部持续性钝痛是首发症状,初期呈间歇性,随病情进展转为持续性。约60%患者出现夜间静息痛,与肿瘤细胞分泌前列腺素E2刺激神经有关。病变部位按压时产生明显压痛,可能伴局部皮肤温度升高。股骨远端、胫骨近端等长骨干骺端为好发部位。

2. 致病因素分析

RB1基因突变导致遗传性视网膜母细胞瘤患者骨癌风险提升500倍。长期接触镭、钍等放射性物质会诱发骨肉瘤。慢性骨髓炎造成的持续性炎症刺激可使恶变概率增加3-5倍。骨软骨瘤、骨纤维异常增殖症等良性病变存在10%-15%恶变可能。

3. 临床诊疗方案

广泛切除术适用于ⅡA期以下肿瘤,配合3D打印人工关节可实现90%功能重建。甲氨蝶呤+阿霉素+顺铂三联化疗对骨肉瘤有效率超65%。调强放射治疗可精准杀灭残留癌细胞,五年生存率提升至70%。疼痛管理推荐帕米膦酸二钠静脉注射联合曲马多缓释片。

4. 日常监测要点

每月进行碱性磷酸酶和乳酸脱氢酶检测,数值异常升高提示复发风险。定制化康复训练包括水中步行训练、弹力带抗阻运动,每天30分钟。饮食补充维生素D3 800IU/日+钙剂1000mg/日,促进骨质修复。避免篮球、滑雪等高冲击运动,选择游泳、骑自行车等低风险活动。

骨癌早期诊断对预后至关重要,出现不明原因骨痛持续两周以上应及时进行骨扫描检查。规范化的新辅助化疗联合保肢手术可使五年生存率达到80%,术后每三个月需复查PET-CT监测转移情况。保持规律作息与均衡营养摄入有助于提升治疗效果。