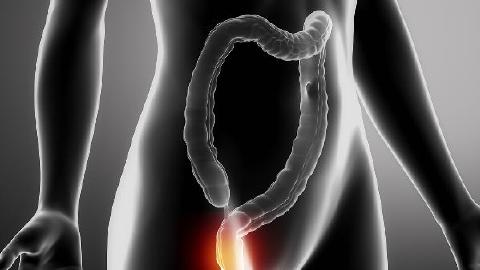

哪些因素会造成肠道菌群失调

肠道菌群失调可能与遗传因素、饮食结构改变、药物影响、精神压力、胃肠疾病等因素有关。肠道菌群失调通常表现为腹胀、腹泻、便秘、消化不良等症状,可通过调整饮食、补充益生菌、药物治疗等方式改善。

1、遗传因素

部分人群因基因差异导致肠道黏膜屏障功能较弱,先天对有害菌抵抗力不足。这类情况需长期维持低脂高纤维饮食,避免摄入辛辣刺激食物。可遵医嘱使用双歧杆菌三联活菌胶囊、酪酸梭菌活菌片等微生态制剂帮助定植有益菌。

2、饮食结构改变

长期高脂高糖饮食会抑制双歧杆菌等有益菌生长,过量饮酒或食用含防腐剂食品可能直接杀伤肠道菌群。建议增加燕麦、西蓝花等富含膳食纤维的食物,每日摄入200-300克发酵乳制品。急性失调时可短期使用地衣芽孢杆菌活菌胶囊调节。

3、药物影响

广谱抗生素使用超过7天会无差别杀灭肠道菌群,质子泵抑制剂长期服用会改变胃酸环境间接影响菌群平衡。使用抗菌药物期间应配合布拉氏酵母菌散,避免与抗生素同服。免疫抑制剂使用者需定期检测粪便菌群多样性。

4、精神压力

持续焦虑抑郁会通过脑肠轴影响肠道蠕动节律,导致菌群生存环境恶化。伴有睡眠障碍者建议进行正念训练,每日补充100毫升含嗜酸乳杆菌的发酵饮品。重度应激反应需联合使用枯草杆菌二联活菌颗粒和心理干预。

5、胃肠疾病

慢性肠炎患者肠道黏膜损伤会改变菌群附着位点,胃切除术后的酸碱度变化使原籍菌难以存活。克罗恩病活动期需在美沙拉嗪肠溶片治疗基础上,加用复合乳酸菌胶囊。肠易激综合征患者建议选择低FODMAP饮食配合凝结芽孢杆菌活菌片。

维持肠道菌群平衡需建立规律作息,每日保证7小时睡眠有助于菌群昼夜节律稳定。建议每周进行3次30分钟以上中等强度运动如快走、游泳,运动后及时补充含益生元的电解质饮品。外出就餐时避免生冷食物,餐具定期煮沸消毒。出现持续2周以上的排便异常或反复口腔溃疡,应及时进行粪便钙卫蛋白检测和菌群基因测序。