小儿急性细菌性肠炎如何治疗

小儿急性细菌性肠炎可通过补液治疗、抗生素治疗、肠道微生态调节、饮食调整、对症治疗等方式干预。该病通常由沙门菌、志贺菌、大肠埃希菌等病原体感染引起,表现为发热、腹泻、腹痛等症状。

1、补液治疗

轻中度脱水患儿首选口服补液盐Ⅲ,每腹泻一次补充10毫升/千克体重。重度脱水需静脉输注0.9%氯化钠注射液,按20毫升/千克体重快速扩容。补液过程中需监测尿量及皮肤弹性,避免电解质紊乱。

2、抗生素治疗

确诊细菌感染时可选用阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂、头孢克肟颗粒或阿奇霉素干混悬剂。用药前需进行粪便培养及药敏试验,疗程通常5-7天。注意避免滥用抗生素导致肠道菌群失调。

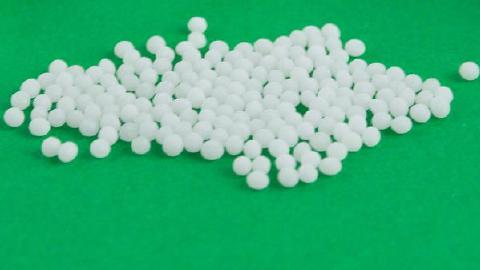

3、肠道微生态调节

可选用双歧杆菌三联活菌散、枯草杆菌二联活菌颗粒等益生菌制剂,每日2次温水冲服。与抗生素需间隔2小时服用,有助于恢复肠道屏障功能,缩短腹泻病程。

4、饮食调整

母乳喂养儿继续哺乳,配方奶喂养儿改用无乳糖配方。已添加辅食患儿给予米汤、苹果泥等低渣饮食,少量多餐。避免高糖、高脂及粗纤维食物,待症状缓解后逐步恢复正常饮食。

5、对症治疗

发热超过38.5℃可用对乙酰氨基酚口服混悬液退热。蒙脱石散可吸附肠道毒素,每次1袋每日3次。锌制剂如葡萄糖酸锌口服溶液能促进肠黏膜修复,6月龄以下每日10毫克,6月龄以上每日20毫克。

治疗期间家长需记录患儿排便次数、性状及尿量,观察有无嗜睡、眼窝凹陷等脱水表现。注意餐具消毒与手卫生,腹泻污染物需用含氯消毒剂处理。恢复期可适量补充维生素A、D,避免去人群密集场所。若出现血便、持续高热或惊厥应立即就医,2周后需复查粪便常规。

.jpg)