肺结核是怎么患上的

肺结核主要由结核分枝杆菌感染引起,传播途径包括呼吸道飞沫传播、密切接触传播、消化道传播、母婴垂直传播及皮肤黏膜破损感染。发病与免疫力低下、接触传染源、环境拥挤、营养不良、慢性疾病等因素相关。

1、呼吸道飞沫传播

肺结核患者咳嗽、打喷嚏或说话时,会将含有结核分枝杆菌的飞沫排到空气中。健康人吸入这些飞沫后,细菌可能侵入肺泡并繁殖。免疫力正常者可能仅形成潜伏感染,而免疫力低下者易发展为活动性肺结核。建议与咳嗽患者保持1米以上距离,在人群密集场所佩戴口罩。

2、密切接触传播

长期与活动性肺结核患者共同生活或工作,接触其分泌物污染的餐具、衣物等物品,可能通过口鼻黏膜感染。儿童、老年人及HIV感染者风险更高。对确诊患者的密切接触者应进行结核菌素试验筛查,必要时预防性用药。

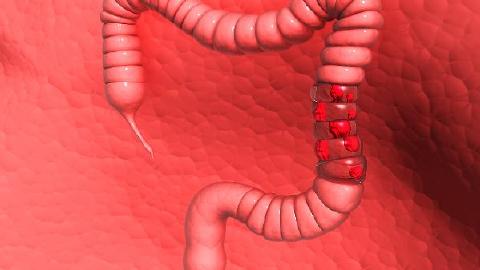

3、消化道传播

饮用未经消毒的含菌牛奶或食用被污染的食品,结核杆菌可经消化道感染。原发灶多位于肠道,可能引起肠结核或经淋巴血行播散至肺部。巴氏消毒法可有效杀灭牛奶中的结核杆菌,避免食用生乳制品。

4、免疫力低下

HIV感染、糖尿病、矽肺、长期使用免疫抑制剂等情况会显著增加发病风险。结核菌在免疫力低下时从潜伏状态转为活动性感染,表现为咳嗽、低热、盗汗等症状。控制基础疾病、规范使用免疫调节药物有助于降低发病概率。

5、环境与营养因素

通风不良的居住环境、空气污染、维生素D缺乏等均与结核病发生相关。粉尘环境会损伤呼吸道清除功能,维生素D缺乏影响巨噬细胞杀菌能力。改善居住通风、补充营养、避免过度劳累是重要预防措施。

预防肺结核需多维度干预:保持室内通风每日2-3次,每次30分钟;保证优质蛋白和维生素A/D的摄入;规律作息避免过度疲劳;对糖尿病患者严格控糖,HIV感染者需坚持抗病毒治疗;出现持续两周以上咳嗽、低热症状应及时进行胸部X线检查。新生儿应按时接种卡介苗,高危人群可考虑预防性治疗。确诊患者须完成6-9个月规范抗结核治疗,使用异烟肼片、利福平胶囊、吡嗪酰胺片等药物组合,治疗期间定期复查肝肾功能。