骨折皮肤坏死症状

骨折皮肤坏死症状主要表现为皮肤颜色变暗、局部温度降低、感觉异常、伤口不愈合以及组织溃烂。骨折后皮肤坏死可能与血液循环障碍、感染、外力压迫、营养不良以及慢性疾病等因素有关,通常表现为疼痛加剧、渗出液增多等症状。建议及时就医,避免病情进一步恶化。

1、皮肤颜色变暗

骨折后皮肤坏死早期可能出现皮肤颜色变暗,通常由局部血液循环障碍导致。骨折部位血管损伤或外力压迫会影响血液供应,使皮肤呈现紫红色或青紫色。伴随症状包括局部肿胀和压痛,严重时可能出现皮肤发黑。治疗需解除压迫源,遵医嘱使用改善微循环药物如丹参川芎嗪注射液,或局部涂抹重组人表皮生长因子凝胶促进修复。

2、局部温度降低

坏死区域皮肤温度明显低于周围正常组织,这是血供不足的典型表现。触摸时可感知明显温差,可能伴随毛细血管充盈时间延长。需通过多普勒超声评估血流情况,早期可尝试高压氧治疗,配合使用扩血管药物如前列地尔注射液。同时须保持患肢保暖但避免直接热敷,防止烫伤加重组织损伤。

3、感觉异常

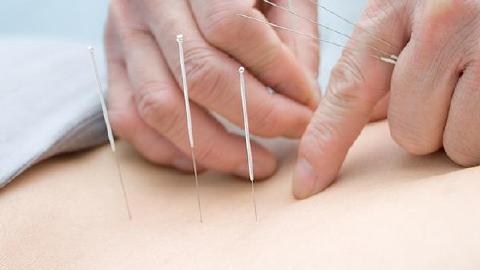

患者可能出现麻木、刺痛或感觉减退等神经症状,提示神经末梢因缺血缺氧受损。常见于开放性骨折或严重挤压伤,可能伴随肌肉无力。需进行神经电生理检查,急性期可注射甲钴胺注射液营养神经,后期配合针灸康复。特别注意避免按摩坏死区域,防止继发感染。

4、伤口不愈合

骨折伴随的皮肤创面超过两周无愈合迹象,创缘苍白无新生组织,渗出液可能呈脓性或血性。多与感染或糖尿病等基础疾病有关,需进行细菌培养。治疗需清创后使用银离子敷料,严重感染者需静脉输注注射用头孢呋辛钠,同时控制血糖等基础疾病。

5、组织溃烂

晚期出现皮肤全层坏死脱落,形成深达皮下组织或骨面的溃疡,创面可见坏死筋膜或肌腱。这种情况需紧急手术清创,必要时行皮瓣移植术。术前可使用生长因子类药物如重组牛碱性成纤维细胞生长因子外用溶液,术后需长期换药并监测感染指标。

骨折后应定期观察皮肤状况,保持患处清洁干燥,避免吸烟及接触污染物。营养支持需增加蛋白质和维生素C摄入,如适量食用鸡蛋、鱼肉及西蓝花等。康复期间遵医嘱进行适度关节活动,但需避免过早负重。发现皮肤异常变化应立即就医,延误治疗可能导致截肢等严重后果。术后护理需严格遵循医嘱更换敷料,定期复查血运情况。

.jpg)