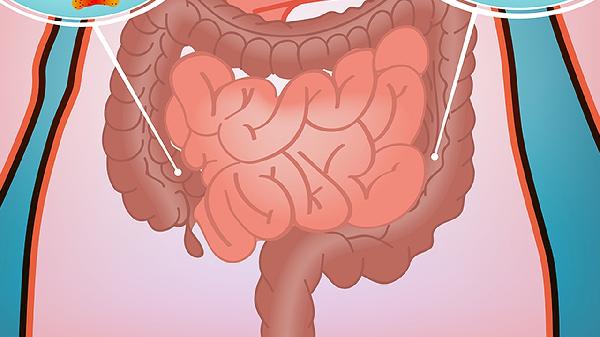

肠套叠是怎么发生的

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肠套叠可能由肠蠕动异常、肠道感染、肠道息肉、肠道肿瘤、肠道解剖结构异常等原因引起,肠套叠可通过空气灌肠复位、手术复位等方式治疗。

肠蠕动异常可能与饮食不规律、胃肠功能紊乱等因素有关,通常表现为腹痛、呕吐等症状。肠蠕动节律紊乱时,近端肠管可能嵌入远端肠腔形成套叠。生理性因素可通过调整饮食结构、腹部按摩等方式改善,病理性肠套叠需及时就医处理。

肠道感染可能与轮状病毒、腺病毒等病原体侵袭有关,通常伴随发热、血便等症状。肠道炎症反应导致肠壁水肿增厚,易诱发肠管嵌套。病毒感染引起的肠套叠可遵医嘱使用蒙脱石散、双歧杆菌三联活菌散、口服补液盐等药物,同时需预防脱水。

肠道息肉可能与遗传因素、慢性刺激等因素有关,通常表现为间断性便血、肠鸣音亢进等症状。息肉作为肠腔内占位性病变,可成为肠套叠的起点。确诊后可通过肠镜下息肉切除术治疗,术后需定期复查肠镜。

肠道肿瘤可能与基因突变、致癌物质暴露等因素有关,通常伴随体重下降、肠梗阻等症状。肿瘤组织导致肠壁结构异常,易引发肠管套叠。需通过CT等检查明确肿瘤性质,恶性病例可能需行肠切除吻合术。

解剖结构异常可能与先天性发育缺陷、术后粘连等因素有关,通常表现为反复发作的肠套叠。梅克尔憩室、肠旋转不良等先天畸形可改变肠道力学特性。部分病例需手术矫正畸形,术后需避免剧烈运动。

肠套叠患者急性期应禁食禁水,复位后从流质饮食逐渐过渡到正常饮食,避免摄入辛辣刺激食物。恢复期可适当补充含益生菌的酸奶,维持肠道菌群平衡。日常需注意观察排便情况,出现阵发性哭闹、果酱样大便等症状时需立即就医。婴幼儿喂养应遵循少量多餐原则,避免突然改变食物性状。