小儿斜颈的病因病机

儿科编辑

医点就懂

儿科编辑

医点就懂

儿科编辑

医点就懂

儿科编辑

医点就懂

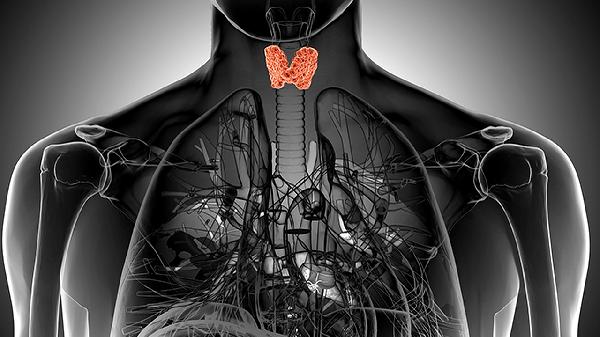

小儿斜颈的病因病机主要包括先天性肌性斜颈、产伤、骨性斜颈、眼源性斜颈以及神经源性斜颈等。小儿斜颈可能与胸锁乳突肌挛缩、颈椎发育异常、眼部肌肉失衡或神经系统损伤等因素有关,通常表现为头部倾斜、颈部活动受限、面部不对称等症状。

先天性肌性斜颈是小儿斜颈最常见的原因,主要与胎儿宫内体位异常或分娩时胸锁乳突肌损伤有关。患儿出生后可能出现胸锁乳突肌局部肿块或纤维化,导致头部向患侧倾斜、下巴转向健侧。早期可通过物理治疗如手法牵拉、热敷改善,若保守治疗无效需考虑胸锁乳突肌切断术。

难产或器械助产可能导致胸锁乳突肌血肿或纤维化,进而引发斜颈。这类患儿常伴有颈部活动疼痛、肌肉僵硬等症状。急性期需冷敷减轻肿胀,后期配合按摩及被动拉伸。严重者需注射糖皮质激素或手术松解粘连组织。

颈椎发育异常如半椎体、寰枢椎半脱位等可导致结构性斜颈。患儿颈部活动度明显受限,可能伴随脊髓压迫症状。需通过X线、CT或MRI明确诊断,轻症采用颈托固定,重症需行椎体融合术矫正畸形。

先天性眼外肌麻痹或屈光不正可能引发代偿性头位偏斜,表现为头部倾斜以代偿双眼视物障碍。这类患儿斜颈程度常随眼球运动变化,需眼科检查明确病因。治疗以矫正屈光不正、眼肌手术为主,配合视觉训练。

脑瘫、脊髓损伤等神经系统疾病可能导致肌张力异常性斜颈。患儿多伴有运动发育迟缓、肌张力增高或病理反射阳性。需神经科评估后制定综合康复方案,包括肉毒毒素注射、矫形器使用及运动功能训练。

小儿斜颈的日常护理需注意保持正确睡姿,避免单侧受压;哺乳时交替更换抱姿;定期进行颈部被动活动训练。若发现头部持续偏斜、颈部触及肿块或伴随发育迟缓,应及时就医排查病因。早期干预可显著改善预后,多数患儿通过规范治疗能恢复正常颈部功能。