血透动静脉瘘手术方式有哪些

心血管内科编辑

健康领路人

心血管内科编辑

健康领路人

心血管内科编辑

健康领路人

心血管内科编辑

健康领路人

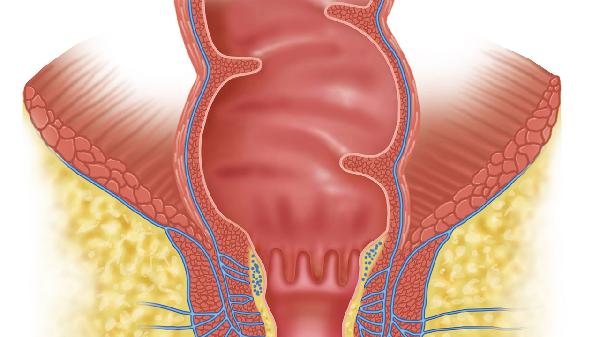

血透动静脉瘘手术方式主要有自体动静脉内瘘术、人工血管动静脉内瘘术、移植物动静脉内瘘术等。动静脉瘘是血液透析患者建立血管通路的重要方式,需根据患者血管条件、年龄及合并症等因素选择合适术式。

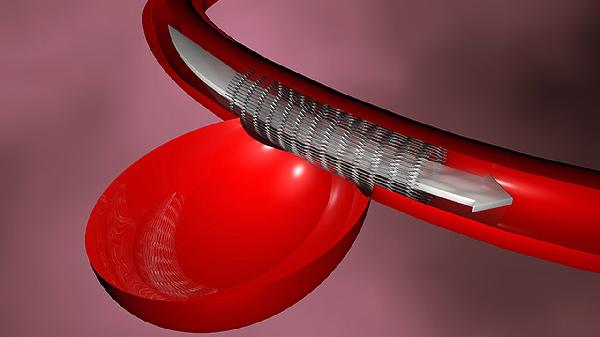

自体动静脉内瘘术是将患者自身动脉与邻近静脉直接吻合的手术方式,常用桡动脉与头静脉吻合。该术式具有感染风险低、长期通畅率高的优势,是首选方案。术后可能出现吻合口狭窄、血栓形成等并发症,需定期监测血流动力学指标。术后4-6周待静脉动脉化成熟后即可穿刺使用,适合血管条件良好的患者。

人工血管动静脉内瘘术采用聚四氟乙烯等合成材料作为血管桥,连接动脉与静脉。适用于自体血管条件差或多次内瘘失败的患者。人工血管具有穿刺使用时间短的优势,术后2-3周即可使用,但存在感染、假性动脉瘤等风险,需严格无菌操作。人工血管5年通畅率约50%,需密切监测维护。

移植物动静脉内瘘术使用异体或异种生物材料作为血管通路,如牛颈动脉移植物。该术式适用于特殊血管条件受限患者,但存在排异反应、钙化等风险。移植物需长期抗凝治疗,通畅率较人工血管更低,目前临床应用逐渐减少。术后管理需注意监测移植物结构完整性及血流动力学变化。

远端转位动静脉内瘘术通过血管转位技术重建通路,如贵要静脉转位至肱动脉。适用于近端血管耗竭但远端血管条件尚可的患者。该术式能保留更多穿刺部位,但手术难度较大,需精细血管吻合技术。术后需重点观察转位血管的扭曲、成角情况,防止血流动力学异常。

复合式动静脉内瘘术结合自体血管与人工血管的优势,如自体静脉-人工血管串联吻合。适用于部分血管条件受限的复杂病例,能延长可用血管长度。该术式需个体化设计血管吻合方案,术后管理需兼顾不同材料的特性,维护难度较高但能提高长期通畅率。

术后应保持术肢清洁干燥,避免压迫或提重物。每日检查震颤及杂音,发现异常及时就医。控制血压血糖,避免脱水或高凝状态。合理规划穿刺路线,轮流使用穿刺点。定期进行血管超声评估,必要时行球囊扩张等介入治疗维护通路功能。饮食注意优质蛋白摄入,限制高磷高钾食物,维持水电解质平衡。