非小细胞肺癌理论知识

肿瘤科编辑

医心科普

肿瘤科编辑

医心科普

关键词: #肺癌

肿瘤科编辑

医心科普

肿瘤科编辑

医心科普

关键词: #肺癌

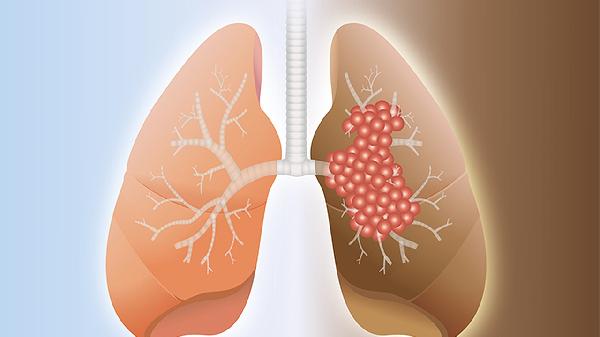

非小细胞肺癌是肺癌最常见的病理类型,约占肺癌病例的80%-85%,主要包括腺癌、鳞癌和大细胞癌等亚型。非小细胞肺癌的发生可能与长期吸烟、职业暴露、空气污染、遗传因素以及慢性肺部疾病等因素有关,早期症状常表现为持续性咳嗽、痰中带血、胸痛等,晚期可能出现体重下降、呼吸困难及转移灶症状。诊断需结合影像学检查、病理活检及分子检测,治疗方式根据分期选择手术切除、放疗、化疗、靶向治疗或免疫治疗等综合手段。

非小细胞肺癌的生物学行为相对惰性,生长速度较慢,转移发生较晚。腺癌多见于外周肺组织,与吸烟关系较弱,常携带EGFR、ALK等驱动基因突变;鳞癌多位于中央气道,与吸烟密切相关;大细胞癌恶性程度较高,缺乏特异性形态特征。肿瘤分期依据原发灶大小、淋巴结转移及远处扩散情况,采用TNM系统评估,直接影响治疗方案选择。靶向药物如吉非替尼片、克唑替尼胶囊等需基于基因检测结果使用,免疫治疗药物如帕博利珠单抗注射液则通过激活T细胞抗肿瘤效应发挥作用。

患者确诊后应戒烟并避免二手烟暴露,保持均衡饮食以维持体能,适当进行呼吸功能锻炼。治疗期间需定期监测血常规、肝肾功能及影像学变化,注意口腔黏膜炎、皮疹等药物不良反应。晚期患者可考虑参与临床试验,或接受姑息治疗缓解疼痛、胸腔积液等症状。建议通过多学科会诊制定个体化治疗策略,同时关注心理疏导与生活质量改善。