肠漏症是什么原因造成的

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

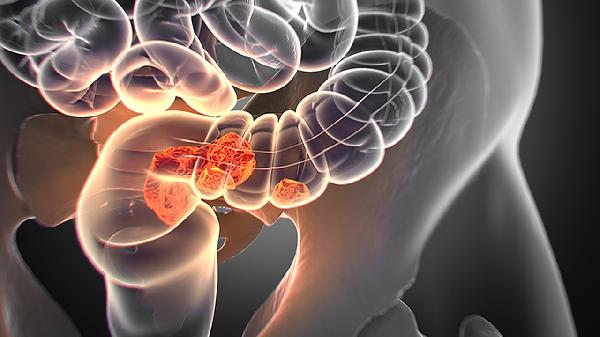

肠漏症可能由遗传因素、肠道菌群失衡、长期使用非甾体抗炎药、慢性压力、食物过敏等原因引起。肠漏症一般是指肠道通透性增加,主要表现为腹胀、腹泻、食物不耐受等症状,可通过调整饮食、补充益生菌、药物治疗等方式改善。

部分人群因基因缺陷导致肠道上皮细胞连接蛋白表达异常,容易发生肠道屏障功能受损。这类患者可能伴随自身免疫性疾病家族史,如克罗恩病或乳糜泻。建议家长关注孩子的饮食反应,避免摄入麸质等易致敏食物,必要时可遵医嘱使用蒙脱石散、双歧杆菌三联活菌胶囊、谷氨酰胺颗粒等药物辅助修复肠黏膜。

长期抗生素使用或高糖饮食会破坏肠道有益菌群,导致条件致病菌过度增殖,分解肠道黏液层并损伤紧密连接蛋白。患者常出现排便异常和营养吸收障碍。可通过食用发酵食品补充益生菌,或在医生指导下使用布拉氏酵母菌散、枯草杆菌二联活菌颗粒等微生态制剂。

非甾体抗炎药如布洛芬缓释胶囊、阿司匹林肠溶片等会抑制前列腺素合成,减弱肠道黏膜保护作用。长期服药者可能出现隐血便或腹痛症状。需在医生评估后调整用药方案,必要时联用奥美拉唑肠溶胶囊等胃黏膜保护剂。

持续心理压力会激活下丘脑-垂体-肾上腺轴,增加皮质醇分泌,抑制肠道免疫球蛋白A产生并降低黏液分泌。这类患者多伴有焦虑和反复口腔溃疡。建议通过正念训练缓解压力,配合复合维生素B片、五味子糖浆等调节神经功能。

牛奶、鸡蛋等食物中的过敏原可能刺激肠道产生免疫球蛋白E反应,引发肥大细胞脱颗粒并破坏肠上皮完整性。患者进食特定食物后会出现荨麻疹或肠痉挛。需进行食物不耐受检测,严格规避过敏原,急性发作时可使用氯雷他定片、地氯雷他定干混悬剂等抗组胺药物。

肠漏症患者日常应选择低敏饮食,避免精制糖和加工食品,适量补充富含谷氨酰胺的骨汤或西蓝花。烹饪方式以蒸煮为主,减少油炸食品摄入。建议每周进行3-5次中等强度运动如快走或游泳,有助于改善肠道蠕动功能。出现持续腹泻或体重下降时需及时进行肠镜检查,排除其他器质性疾病。