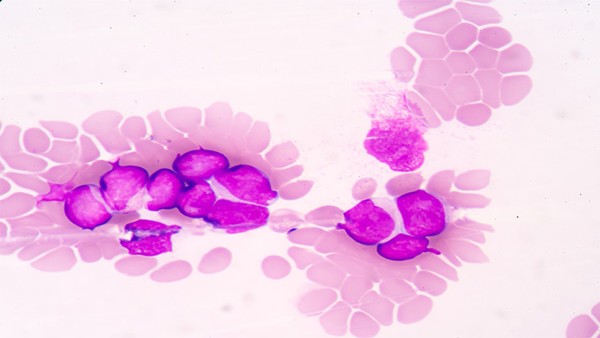

小儿再生障碍性贫血怎么办

小儿再生障碍性贫血可通过免疫抑制治疗、造血干细胞移植、雄激素治疗、输血支持治疗、预防感染等方式治疗。小儿再生障碍性贫血通常由遗传因素、化学药物、病毒感染、电离辐射、免疫异常等原因引起。

1、免疫抑制治疗

免疫抑制治疗适用于不适合造血干细胞移植的重型再生障碍性贫血患儿。常用药物包括抗胸腺细胞球蛋白、环孢素软胶囊等。抗胸腺细胞球蛋白能够抑制异常免疫反应,环孢素软胶囊可调节免疫功能。治疗期间需要监测血常规和肝肾功能,警惕感染和出血风险。

2、造血干细胞移植

造血干细胞移植是治愈重型再生障碍性贫血的有效方法,适用于年轻且有合适供者的患儿。移植前需要进行配型和预处理,移植后可能出现移植物抗宿主病等并发症。异基因造血干细胞移植成功率较高,但存在排斥反应风险,需要长期服用免疫抑制剂。

3、雄激素治疗

雄激素治疗适用于非重型再生障碍性贫血患儿,常用药物包括司坦唑醇片、达那唑胶囊等。这类药物能够刺激骨髓造血,但起效较慢,需要持续用药数月。可能出现肝功能损害、男性化等副作用,需要定期复查肝功能。

4、输血支持治疗

输血支持治疗是再生障碍性贫血的重要对症治疗手段。当血红蛋白低于60g/L或血小板低于20×10^9/L时,需要考虑输注红细胞或血小板。反复输血可能导致铁过载,需要监测血清铁蛋白水平,必要时进行祛铁治疗。

5、预防感染

再生障碍性贫血患儿免疫力低下,容易发生严重感染。需要保持环境清洁,避免接触传染源。出现发热等感染症状时需及时就医,根据病原学检查结果选用敏感抗生素。可考虑预防性使用抗生素和抗真菌药物,定期接种灭活疫苗。

小儿再生障碍性贫血患儿需要保持均衡营养,适量补充优质蛋白和富含铁的食物。避免剧烈运动和外伤,注意口腔和皮肤护理。定期复查血常规和骨髓象,监测病情变化。家长需密切观察患儿有无出血倾向和感染迹象,发现异常及时就医。保持良好心态,积极配合医生治疗,有助于提高治疗效果。

相关推荐