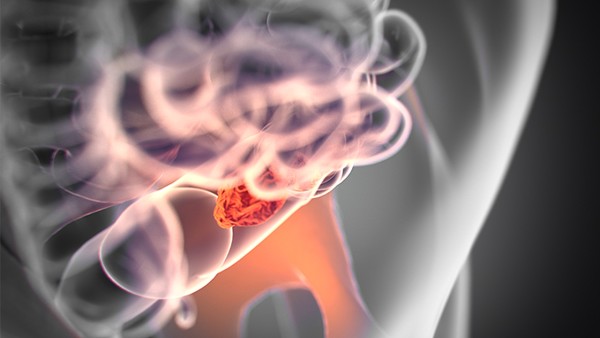

什么是肛门息肉

肛门息肉是指发生在肛门或直肠末端黏膜上的赘生物,多为良性增生性病变,可能与慢性炎症刺激、遗传因素或不良排便习惯有关。常见类型包括炎性息肉、增生性息肉、幼年性息肉及腺瘤性息肉等,通常表现为便血、肛门异物感或排便习惯改变。

1、炎性息肉

炎性息肉多由直肠慢性炎症反复刺激导致,如溃疡性结肠炎或克罗恩病。患者可能出现黏液血便、里急后重感,肠镜检查可见表面充血水肿的息肉。治疗需控制原发炎症,可遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶栓剂等药物,必要时行内镜下切除术。

2、增生性息肉

增生性息肉与黏膜细胞异常增殖相关,常见于中老年人。通常体积较小且无蒂,偶有排便后纸巾带血现象。肠镜下表现为苍白光滑的半球形隆起,一般无须特殊处理,但需定期复查肠镜监测变化。

3、幼年性息肉

幼年性息肉多见于儿童,属错构瘤性病变,好发于直肠下端。典型表现为无痛性便血,息肉较大时可自行脱出肛门外。确诊后可通过结肠镜下行电切术治疗,常用器械包括圈套器和高频电刀。

4、腺瘤性息肉

腺瘤性息肉具有癌变潜能,与基因突变和长期高脂饮食有关。肠镜下可见分叶状或绒毛状结构,可能伴随腹泻与腹痛。建议尽早行内镜下黏膜切除术,术后需每1-3年复查肠镜,必要时使用塞来昔布胶囊等药物预防复发。

5、家族性息肉病

家族性息肉病属于常染色体显性遗传病,青少年期即出现数百枚息肉,癌变概率极高。典型症状包括严重腹泻、贫血和消瘦,基因检测可确诊。治疗需行全结肠切除术,术后配合双歧杆菌三联活菌胶囊调节肠道菌群。

日常应注意保持规律排便习惯,避免久坐和用力排便。饮食上增加膳食纤维摄入,如燕麦、西蓝花等,限制辛辣刺激性食物。出现持续便血、肛门坠胀或排便形状变细时,应及时就医进行肛门指检或肠镜检查。术后患者需按医嘱定期随访,监测息肉复发情况。

相关推荐

为你推荐

科普文章

科普文章

.jpg)