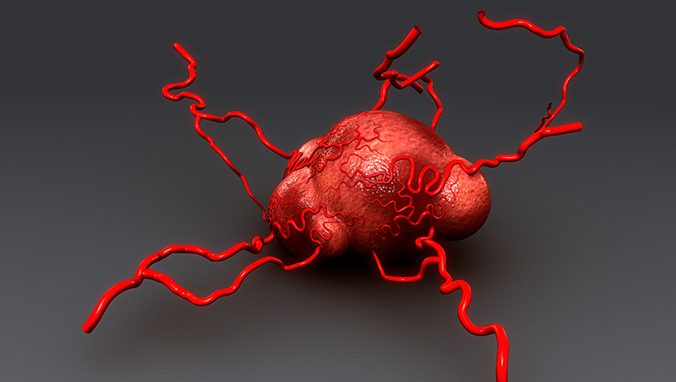

神经源性肿瘤是怎么回事

神经源性肿瘤可能由遗传因素、神经鞘细胞异常增殖、环境因素、放射性暴露、外伤刺激等原因引起,可通过手术切除、放射治疗、化学治疗、靶向治疗、定期随访等方式干预。

1、遗传因素

部分神经源性肿瘤与遗传基因突变相关,如神经纤维瘤病1型患者存在NF1基因缺陷。典型表现为皮肤咖啡牛奶斑、多发皮下结节,可能伴随听力下降或骨骼畸形。确诊后需定期进行MRI监测,必要时可遵医嘱使用注射用盐酸多柔比星脂质体、甲磺酸伊马替尼片等药物控制进展。

2、神经鞘细胞异常

施万细胞等神经鞘细胞异常增殖可形成神经鞘瘤,常见于听神经或外周神经。典型症状包括单侧耳鸣、进行性听力减退或肢体麻木。体积较小时可采用伽玛刀治疗,较大肿瘤需行显微镜下肿瘤切除术,术后可能需辅以注射用顺铂等化疗药物。

3、环境因素

长期接触苯类化合物或某些工业溶剂可能增加发病概率。早期可能仅表现为局部神经支配区域刺痛感,随肿瘤增大可出现运动功能障碍。建议脱离高危环境,出现持续疼痛时可遵医嘱使用卡马西平片、加巴喷丁胶囊等神经病理性疼痛治疗药物。

4、放射性暴露

头颈部放射治疗史是已知危险因素,潜伏期可达数十年。此类肿瘤多起源于颈交感神经链,可能引发霍纳综合征(眼睑下垂、瞳孔缩小)。确诊后根据分级选择治疗方案,局限期可采用碘125粒子植入术,晚期可联合注射用培美曲塞二钠治疗。

5、外伤刺激

神经干反复机械损伤可能导致创伤性神经瘤,常见于截肢后残端或手术切口部位。特征性表现为触碰诱发的电击样疼痛,可通过神经阻滞或脉冲射频治疗缓解。预防性措施包括术中神经断端处理时使用医用几丁糖凝胶包裹。

确诊神经源性肿瘤后应每3-6个月复查增强CT或MRI,避免剧烈运动导致肿瘤部位受压。饮食注意补充维生素B族及优质蛋白,如燕麦、深海鱼等。术后患者可进行低频脉冲电刺激促进神经功能恢复,日常保持患肢保暖,出现新发疼痛或感觉异常需立即复诊。

相关推荐

为你推荐

科普文章

短视频

科普文章

短视频

热门问题

专家答疑

生活问答

- 1 脑肿瘤是颅内肿瘤吗?

- 2 怎么清楚哪些是肿瘤哪些不是?

- 3 肿瘤是怎么形成的?

- 4 肿瘤是怎样形成的呢?

- 5 肿瘤是如何形成的?

- 6 肿瘤是怎样形成的呢

- 7 肿瘤如何引起的

- 8 什么是肿瘤?

.jpg)