天生恒牙缺失是怎么回事

天生恒牙缺失可能与遗传因素、胚胎发育异常、全身性疾病、局部感染或创伤、内分泌紊乱等原因有关,可通过口腔检查、影像学评估、义齿修复、种植牙或正畸治疗等方式干预。

1、遗传因素

部分患者存在家族遗传倾向,如外胚层发育不全综合征等基因异常可导致恒牙胚先天缺失。这类患者常伴随毛发稀疏、指甲发育不良等表现。建议通过基因检测明确诊断,早期进行多学科联合干预,儿童期可佩戴活动义齿维持颌骨发育。

2、胚胎发育异常

妊娠期母体营养不良、病毒感染或药物暴露可能干扰牙胚分化。常见缺失牙位为下颌第二前磨牙和上颌侧切牙,可能伴有牙槽骨发育不足。需通过全口曲面断层片评估牙槽骨条件,成年后考虑种植修复时可能需先行骨增量手术。

3、全身性疾病

佝偻病、先天性梅毒等疾病可影响牙胚矿化过程,导致多颗恒牙缺失。这类患者往往存在釉质发育不全、牙齿形态异常等表现。需治疗原发病后,采用树脂临时冠保护乳牙,待颌骨发育完成后进行固定桥或种植修复。

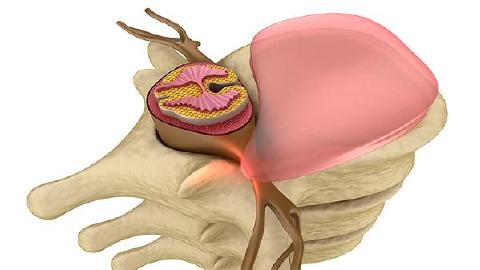

4、局部感染或创伤

乳牙严重龋坏或外伤可能导致继承恒牙胚坏死,常见于前牙区。临床表现为乳牙早失后恒牙逾期不萌,X线片显示牙槽骨内无恒牙胚影像。建议乳牙期定期口腔检查,发现感染及时治疗,恒牙缺失后可选择隐形义齿或粘接桥过渡修复。

5、内分泌紊乱

甲状腺功能减退、垂体功能异常等内分泌疾病可能延迟牙齿发育或导致牙胚停止分化。患者多伴有牙齿萌出延迟、牙根发育不全等症状。需检测激素水平并针对性治疗,恒牙缺失修复需等待颌骨生长停滞后再行永久修复。

建议天生恒牙缺失者每3-6个月进行口腔检查,儿童期重点监测颌骨发育情况,避免长期缺牙导致邻牙倾斜或对颌牙伸长。日常注意均衡膳食,保证钙磷维生素D摄入,避免过硬食物防止乳牙过早磨损。修复方案需根据缺失数量、牙位及咬合关系个性化设计,青少年优先选择可调节的临时修复体。