锯齿状腺瘤伴低级别上皮内瘤变怎么回事

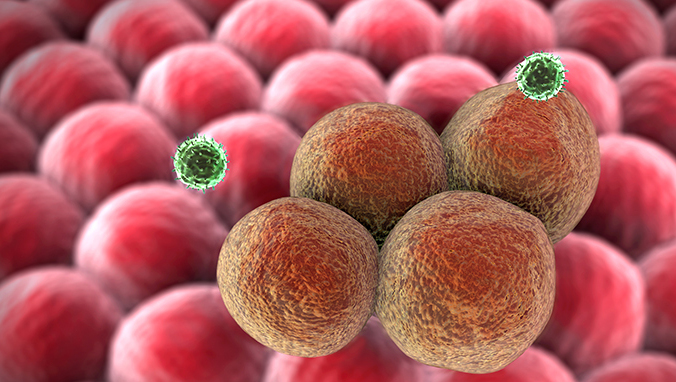

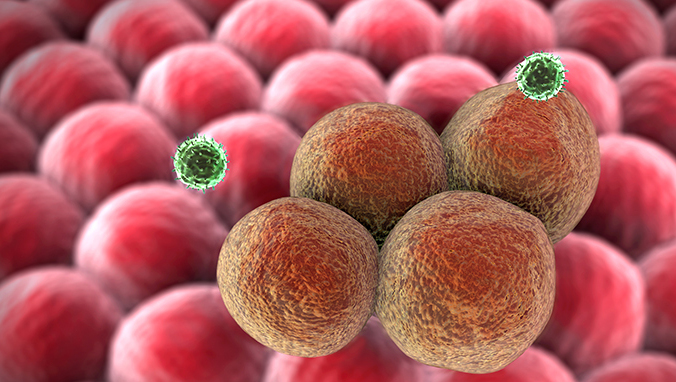

锯齿状腺瘤伴低级别上皮内瘤变是一种结肠息肉病理类型,可能由遗传因素、慢性炎症刺激、肠道菌群失衡、代谢异常或基因突变等原因引起,可通过内镜下切除、定期随访、药物治疗、生活方式调整或手术治疗等方式干预。

1、遗传因素

部分患者存在家族性腺瘤性息肉病等遗传易感性,表现为APC基因突变导致的肠道黏膜异常增生。这类患者通常伴有其他消化道息肉,可能出现便血或腹痛症状。建议有家族史者定期进行结肠镜检查,必要时可遵医嘱使用塞来昔布胶囊、舒林酸片等非甾体抗炎药辅助治疗。

2、慢性炎症刺激

长期溃疡性结肠炎或克罗恩病等炎症性肠病会导致黏膜修复异常,可能与白细胞介素分泌紊乱有关。患者常见腹泻与黏液便症状。需控制原发病活动期炎症,可选用美沙拉嗪肠溶片、泼尼松龙片等药物,同时每1-2年复查肠镜。

3、肠道菌群失衡

肠道微生物稳态破坏可能促进锯齿状病变形成,与丁酸盐代谢减少相关。这类患者多伴有腹胀、排便习惯改变。建议通过高膳食纤维饮食调节菌群,必要时在医生指导下使用双歧杆菌三联活菌胶囊等微生态制剂。

4、代谢异常

肥胖和胰岛素抵抗患者更易发生锯齿状腺瘤,与胰岛素样生长因子水平升高刺激细胞增殖有关。常合并脂肪肝或糖耐量异常。需控制体重并改善代谢,可遵医嘱使用二甲双胍肠溶片,同时增加有氧运动频次。

5、基因突变

BRAF或KRAS基因突变可能导致锯齿状通路激活,这类病变有更高癌变风险。病理检查可见特征性锯齿状腺体结构。确诊后建议3-6个月内行内镜下黏膜切除术,术后需密切随访监测复发。

日常需保持低脂高纤维饮食,每日摄入不少于30克膳食纤维,优先选择西蓝花、燕麦等食物。限制红肉及加工肉制品摄入,每周进行150分钟中等强度运动。戒烟限酒,保持规律作息,每1-3年根据医生建议复查肠镜。出现便血、持续腹痛或排便习惯显著改变时应及时就诊。

相关推荐

为你推荐

科普文章

短视频

科普文章

短视频

热门问题

专家答疑

生活问答

- 1 宫颈上皮内瘤变怎么得的

- 2 什么是宫颈上皮内瘤变

- 3 宫颈上皮内瘤变严重吗

- 4 宫颈上皮内瘤变的诊断有哪些

- 5 宫颈上皮内瘤变怎么办

- 6 宫颈上皮内瘤变的治疗有哪些

- 7 宫颈上皮内瘤变症状

- 8 宫颈上皮内瘤变在怎么办