沙门氏菌是怎么引起的

沙门氏菌感染可能由食用被污染的食物、接触带菌动物、免疫力低下、卫生条件差、水源污染等原因引起,可通过饮食卫生管理、药物治疗、补液治疗、隔离防护、环境消毒等方式干预。

1、食用被污染的食物

沙门氏菌常通过未煮熟的禽肉、鸡蛋、乳制品等食物传播。食物在加工或储存过程中可能被带菌者粪便污染,食用后引发胃肠炎症状如腹痛、腹泻、发热。处理生食需使用专用砧板,肉类应加热至中心温度超过70℃。感染后需遵医嘱使用诺氟沙星胶囊、蒙脱石散、口服补液盐Ⅲ等药物。

2、接触带菌动物

爬行动物、家禽等动物可能携带沙门氏菌而不表现症状。直接接触宠物龟、蜥蜴或农场动物后未彻底洗手,可导致病原体经口传播。儿童及免疫缺陷者易感,可能出现血便或持续高热。建议接触动物后使用抗菌洗手液清洁,出现症状时需就医进行粪便培养,医生可能开具头孢克肟颗粒、益生菌制剂等。

3、免疫力低下

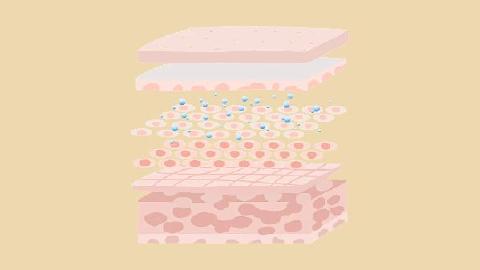

HIV感染者、糖尿病患者及化疗患者等免疫低下群体更易发生沙门氏菌血症。病原体可突破肠道屏障进入血液,引发寒战、弛张热等全身症状。此类患者需避免生食,出现发热应立即就医。治疗通常需静脉注射头孢曲松钠注射液,严重时联合左氧氟沙星氯化钠注射液。

4、卫生条件差

粪便污染的水源或未消毒的餐具可能成为传播媒介。农村地区井水受家禽粪便污染,或餐饮场所餐具清洗不彻底时,易引起群体性感染。症状包括水样泻和呕吐,严重者出现脱水。建议煮沸饮用水,集体单位需定期进行餐具蒸汽消毒,感染者应隔离至症状消失后48小时。

5、水源污染

暴雨后污水倒灌或供水系统破损可导致沙门氏菌水型暴发。摄入污染水后12-72小时出现绞痛性腹痛伴黏液便,部分患者可见玫瑰疹。灾后需使用含氯消毒剂处理生活用水,爆发期间可预防性服用盐酸小檗碱片。出现神经系统症状如嗜睡时,提示可能并发脑膜炎需紧急住院。

预防沙门氏菌感染需注重食品加工时生熟分开,鸡蛋烹调至蛋黄凝固,处理生肉后需用热水肥皂洗手。腹泻期间应补充淡盐水或米汤防止脱水,避免使用抑制肠蠕动的药物。婴幼儿、老年人出现持续呕吐或血便,或发热超过39℃时须立即就医。恢复期饮食宜选择低渣的粥类、馒头等,逐步增加煮熟的蔬菜和瘦肉补充营养。