肛门憋不住大便是怎么回事

肛门憋不住大便可能与肛门括约肌功能障碍、直肠感觉异常、神经系统疾病、肠道炎症、盆底肌损伤等因素有关,通常表现为排便失禁、便意急迫、肛门坠胀等症状。可通过盆底肌训练、药物治疗、生物反馈治疗、手术治疗等方式改善。

1、肛门括约肌功能障碍

肛门括约肌是控制排便的重要肌肉,若因分娩损伤、手术创伤或年龄增长导致肌力减弱,可能出现大便失禁。患者常伴有肛门松弛感,咳嗽或打喷嚏时漏便。轻度可通过提肛运动增强肌力,严重者需手术修复括约肌,如肛门括约肌成形术。

2、直肠感觉异常

直肠敏感性降低会减弱便意感知,常见于糖尿病神经病变或长期便秘患者。表现为突发便意或无法感知粪便滞留。生物反馈治疗可帮助恢复直肠敏感度,药物如蒙脱石散能改善肠道蠕动,必要时需使用开塞露辅助排便。

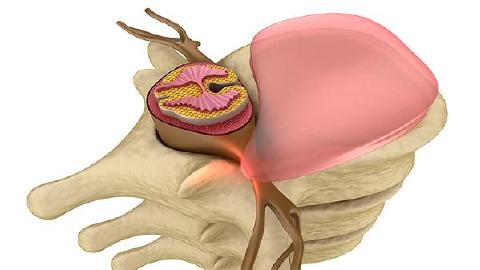

3、神经系统疾病

脑卒中、脊髓损伤等可能破坏排便反射弧,导致中枢控制失灵。患者多伴随肢体活动障碍或感觉异常。需针对原发病治疗,如甲钴胺片营养神经,同时进行定时排便训练,使用成人纸尿裤临时应对失禁。

4、肠道炎症

溃疡性结肠炎、放射性肠炎等会引起直肠黏膜充血水肿,导致里急后重和排便失控。症状包括黏液血便和腹痛。美沙拉嗪肠溶片可缓解炎症,严重时需用泼尼松片控制急性发作,饮食需避免辛辣刺激。

5、盆底肌损伤

多次分娩或盆腔手术可能造成盆底肌群撕裂,引发直肠脱垂或肛门下垂。患者常有排便不尽感。凯格尔运动可强化盆底肌,重度脱垂需行经肛吻合器直肠切除术,术后配合电刺激治疗促进恢复。

日常避免久蹲久坐,规律进行提肛运动;饮食增加燕麦、红薯等富含膳食纤维的食物,减少咖啡因摄入;排便后可用温水清洁肛门,涂抹氧化锌软膏预防皮炎。若症状持续或加重,应及时至消化内科或肛肠外科就诊,通过肛门直肠测压、盆底肌电图等明确病因。老年患者需注意防跌倒,必要时使用防漏护理垫。

.jpg)