分析结节性血管炎致病因素

外科编辑

健康陪伴者

外科编辑

健康陪伴者

外科编辑

健康陪伴者

外科编辑

健康陪伴者

结节性血管炎可能由感染因素、免疫异常、药物反应、遗传倾向及环境刺激等原因引起。

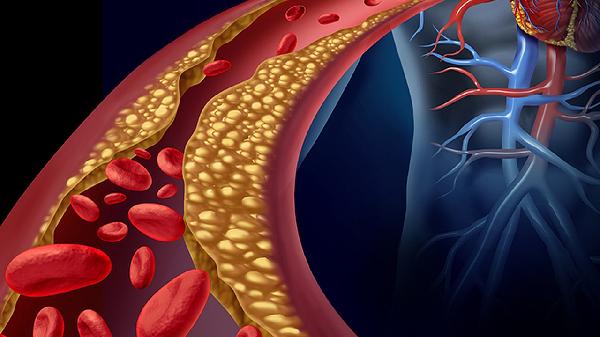

细菌或病毒感染是常见诱因,链球菌感染与结核分枝杆菌感染可能通过激活免疫系统引发血管炎症反应。部分患者在发病前存在反复呼吸道感染史,病原体抗原与血管壁成分发生交叉反应可导致血管内皮损伤。急性期需针对病原体进行抗感染治疗,慢性感染者需配合免疫调节干预。

自身抗体如抗中性粒细胞胞浆抗体可能攻击血管壁,导致免疫复合物沉积并激活补体系统。类风湿因子阳性患者更易出现血管炎性结节,常伴随关节肿痛、低热等全身症状。糖皮质激素联合免疫抑制剂可控制异常免疫应答,需定期监测抗体水平变化。

抗生素、抗甲状腺药物等可能诱发超敏性血管炎,表现为用药后出现皮下结节伴触痛。药物半抗原与血浆蛋白结合形成完全抗原,引发Th2型免疫反应。临床需及时停用可疑药物,严重者需进行血浆置换清除致敏物质。

HLA-DRB1等位基因携带者血管炎发病率显著增高,家族聚集现象提示多基因遗传背景。这类患者常伴有补体C4基因缺失或Fcγ受体多态性,血管炎症易反复发作。基因检测有助于风险评估,亲属需定期筛查皮肤血管改变。

长期接触化学溶剂、低温暴露等物理化学因素可损伤血管内皮功能,烟草中的尼古丁会促进血管收缩和炎症介质释放。患者多表现为受冷后肢端结节加重,伴随网状青斑。防护措施包括戒烟、避免寒冷刺激及使用血管扩张剂改善微循环。

结节性血管炎患者需保持均衡饮食,适当增加富含维生素C的柑橘类水果和具有抗炎作用的深海鱼类摄入。规律进行太极拳等低强度运动有助于改善末梢血液循环,冬季需加强肢体保暖。每日记录皮肤结节变化情况,出现溃疡或发热时应及时复查血管超声与炎症指标。避免自行服用可能诱发血管炎的药物,疫苗接种前需咨询专科医生评估风险。