肿瘤钙化是不是就不再生长了

肿瘤科编辑

医普小能手

肿瘤科编辑

医普小能手

关键词: #肿瘤

肿瘤科编辑

医普小能手

肿瘤科编辑

医普小能手

关键词: #肿瘤

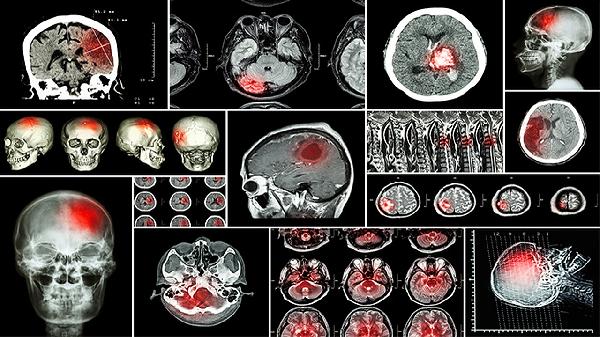

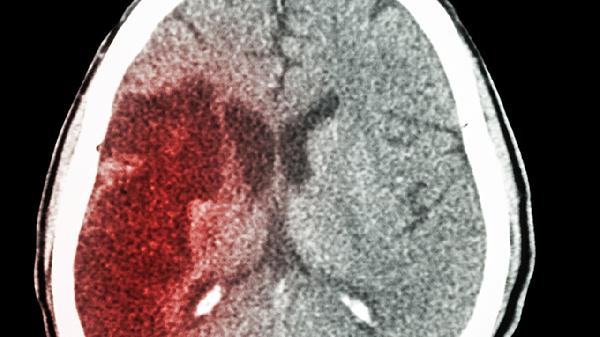

肿瘤钙化通常提示部分病灶出现钙盐沉积,但钙化不完全等同于肿瘤停止生长。肿瘤是否继续发展需结合钙化类型、病理性质及影像学动态评估综合判断,主要影响因素有钙化形态特征、原发肿瘤生物学行为、局部微环境变化、治疗反应及随访监测结果。

粗大团块状钙化常见于良性病变或治疗后坏死区,可能伴随生长停滞;而散在点状或沙粒样钙化可见于活跃的恶性肿瘤,如甲状腺髓样癌的钙化常与肿瘤进展相关。影像学需评估钙化分布是否均匀、边界是否清晰等特征。

惰性肿瘤(如乳腺纤维腺瘤)钙化后生长概率较低,但恶性钙化灶(如骨肉瘤的瘤骨形成)可能提示持续增殖。约15%的肺腺癌钙化病灶在PET-CT中仍显示代谢活性,需通过病理活检明确性质。

钙化可能反映局部缺血坏死或慢性炎症反应,但肿瘤边缘非钙化区仍可浸润生长。乳腺癌导管内钙化灶周围常存在非钙化的微浸润灶,需通过增强MRI评估血供情况。

放疗或靶向治疗后钙化可能提示肿瘤细胞凋亡,但部分耐药细胞群仍可存活。肝癌经TACE治疗后钙化灶中约23%可检出残留肿瘤细胞,需结合甲胎蛋白等肿瘤标志物动态监测。

建议每3-6个月复查增强CT或MRI,对比钙化灶大小及周围组织变化。胰腺实性假乳头状瘤钙化后仍有复发案例,长期随访中需关注新发强化结节或淋巴结肿大。

钙化肿瘤患者应保持均衡饮食,适当增加富含维生素D的海鱼、蛋黄等食物促进钙代谢,避免高钙血症风险。每周进行150分钟中等强度有氧运动如快走、游泳,改善机体微循环。定期监测血钙、碱性磷酸酶等指标,避免服用影响钙磷代谢的药物。心理上需正确认识钙化的临床意义,既不过度恐慌也不忽视复查,治疗期间可练习正念减压改善睡眠质量。出现骨痛、病理性骨折等异常症状时需及时就医排除转移。