嗜酸性粒细胞增多性皮炎怎么治疗

血液内科编辑

医颗葡萄

血液内科编辑

医颗葡萄

关键词: #皮炎

血液内科编辑

医颗葡萄

血液内科编辑

医颗葡萄

关键词: #皮炎

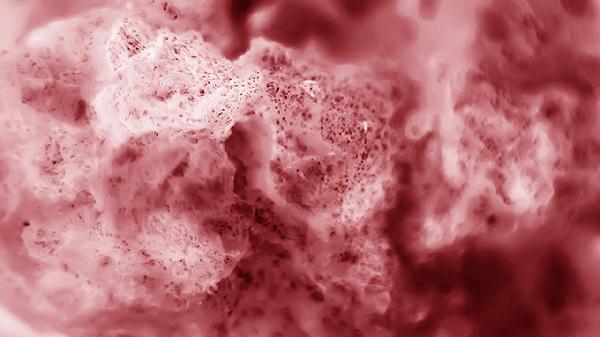

嗜酸性粒细胞增多性皮炎可通过糖皮质激素治疗、免疫抑制剂治疗、抗组胺药物缓解症状、局部皮肤护理、避免过敏原接触等方式治疗。嗜酸性粒细胞增多性皮炎通常由过敏反应、寄生虫感染、自身免疫性疾病、血液系统异常、药物不良反应等原因引起。

糖皮质激素是治疗嗜酸性粒细胞增多性皮炎的主要药物,能够快速抑制炎症反应和免疫应答。常用药物包括泼尼松、地塞米松、甲泼尼龙等。短期使用可有效控制急性症状,长期使用需在医生指导下调整剂量以避免副作用。治疗期间需定期监测血糖、血压及骨密度。

对于顽固性或复发性病例,可选用环孢素、甲氨蝶呤等免疫抑制剂。这类药物通过调节免疫系统功能减少嗜酸性粒细胞浸润,但可能引起肝肾损伤或骨髓抑制。用药期间需严格遵循医嘱进行血常规和肝肾功能检查,避免与其他免疫抑制药物联用。

氯雷他定、西替利嗪等第二代抗组胺药能减轻皮肤瘙痒和红肿症状。这类药物通过阻断组胺受体发挥作用,副作用较少,适合长期使用控制慢性症状。对于夜间瘙痒明显者,可联合使用第一代抗组胺药如苯海拉明,但需注意嗜睡等不良反应。

每日使用温和无刺激的保湿剂如凡士林修复皮肤屏障,避免抓挠导致继发感染。急性期可采用冷敷缓解灼热感,慢性皮损可外用钙调磷酸酶抑制剂如他克莫司软膏。选择棉质透气衣物,洗澡水温控制在37℃以下,避免使用碱性清洁产品。

通过过敏原检测明确致敏物质,常见包括尘螨、花粉、动物皮屑等吸入性过敏原,以及镍、香料等接触性过敏原。保持居住环境清洁,使用防螨床品,避免佩戴含镍饰品。食物过敏者需严格忌口,药物诱发者应永久停用相关药物并记录过敏史。

患者应保持规律作息,避免熬夜和精神紧张等可能加重免疫紊乱的因素。饮食上多摄入富含维生素C的柑橘类水果和深绿色蔬菜,限制高组胺食物如海鲜、发酵食品的摄入。适度进行游泳、瑜伽等低强度运动有助于改善免疫功能,但需避免剧烈运动诱发出汗刺激。冬季注意皮肤保湿,夏季做好防晒,每3-6个月复查血常规和IgE水平。出现新发皮损或症状加重时应及时复诊调整治疗方案。