乙状结肠冗长症怎么办才能好

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

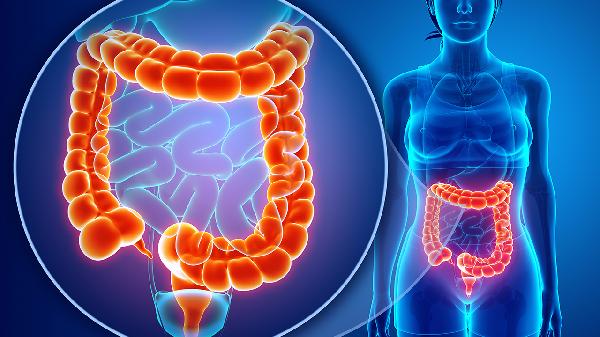

乙状结肠冗长症可通过调整饮食结构、增加运动锻炼、药物治疗、生物反馈治疗、手术治疗等方式改善。乙状结肠冗长症通常由先天发育异常、长期便秘、肠道神经调节障碍、肠系膜固定异常、盆腔解剖结构改变等原因引起。

增加膳食纤维摄入有助于改善肠道蠕动功能,推荐每日摄入25-30克膳食纤维。可选用燕麦、糙米等全谷物,搭配西芹、菠菜等高纤维蔬菜。同时需保证每日2000毫升以上饮水量,避免食用精加工食品及辛辣刺激性食物。饮食调整需长期坚持,配合规律排便习惯培养。

适度有氧运动能增强腹肌收缩力,促进肠道蠕动。建议选择快走、游泳等低冲击运动,每日持续30-40分钟。可配合腹部按摩,沿结肠走向进行顺时针环形按压。避免久坐不动,每小时应起身活动5-10分钟。运动疗法需循序渐进,避免剧烈运动加重症状。

容积性泻药如聚卡波非钙可增加粪便体积,渗透性泻药如乳果糖能软化粪便,促动力药如莫沙必利可增强肠道蠕动。用药需在医生指导下进行,避免长期使用刺激性泻药。药物治疗期间需监测电解质平衡,注意观察腹胀、腹痛等不良反应。

通过仪器训练改善盆底肌协调性,适用于伴有排便障碍的患者。治疗周期通常为10-15次,需配合居家训练巩固疗效。生物反馈能纠正异常排便模式,重建正常的直肠-肛门反射。治疗期间需记录排便日记,评估症状改善情况。

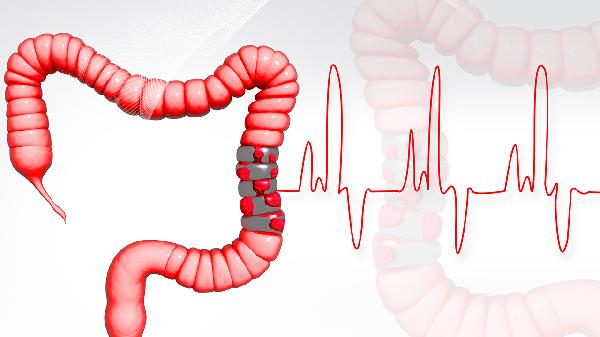

对于保守治疗无效的重症患者,可考虑乙状结肠部分切除术。手术方式包括开腹手术和腹腔镜手术,需根据患者具体情况选择。术后需注意预防肠粘连,逐步恢复饮食。手术治疗存在一定并发症风险,需严格掌握适应证。

乙状结肠冗长症患者应建立规律作息,保证充足睡眠。每日固定时间如厕,采用蹲位排便更符合生理结构。可进行提肛运动训练盆底肌,避免过度用力排便。保持乐观心态,必要时寻求心理疏导。定期复查肠镜评估病情变化,出现便血、体重下降等症状需及时就医。