婴儿耳朵长个小肉球是怎么回事

儿科编辑

健康万事通

儿科编辑

健康万事通

儿科编辑

健康万事通

儿科编辑

健康万事通

婴儿耳朵长小肉球可能由副耳、皮脂腺囊肿、血管瘤、淋巴结肿大或先天性畸形等原因引起,需根据具体情况进行观察或医疗干预。

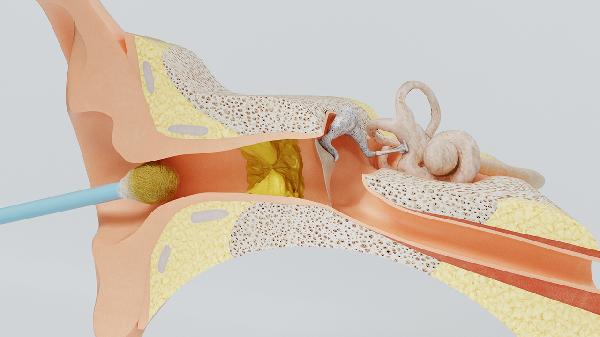

副耳是常见的先天性发育异常,表现为耳廓周围出现米粒至黄豆大小的肉质赘生物。副耳由软骨和皮肤构成,通常无痛痒感,不影响听力功能。多数情况下无需特殊处理,若影响外观可通过外科手术切除。

皮脂腺堵塞可能导致局部形成囊性肿物,触诊有弹性感且表面光滑。囊肿可能伴随红肿热痛等炎症反应,需注意避免挤压以防感染。较小囊肿可观察处理,反复感染者需手术完整摘除囊壁。

婴幼儿血管瘤表现为红色或紫红色隆起性病变,按压褪色是其典型特征。血管瘤可能随月龄增长而增大,多数在1岁后开始自行消退。对于生长迅速或影响功能的血管瘤,可采用局部注射或激光治疗。

耳周淋巴结反应性增生常形成可活动的球形肿块,多继发于上呼吸道感染或局部炎症。触诊质地中等偏硬,可能伴随压痛。需针对原发感染进行治疗,淋巴结通常随炎症消退而缩小。

罕见情况下可能为第一鳃弓发育异常导致的耳前瘘管或耳廓畸形。这类病变常伴有分泌物排出或反复感染,需通过影像学检查评估是否与深部组织相连,必要时行手术根治。

日常护理需保持耳部清洁干燥,避免抓挠或摩擦刺激。哺乳期母亲应注意饮食清淡,减少高脂高糖摄入。发现肿物短期内增大、颜色改变或伴随渗液时,应及时就诊耳鼻喉科。对于需要观察的良性肿物,建议每月测量记录大小变化,定期由专科医生评估进展情况。洗澡时避免用力揉搓患处,选择纯棉材质衣物减少局部摩擦。若需手术治疗,建议在患儿免疫接种间隔期或健康状况稳定时进行。