麻痹性肠梗阻是怎么形成的?

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

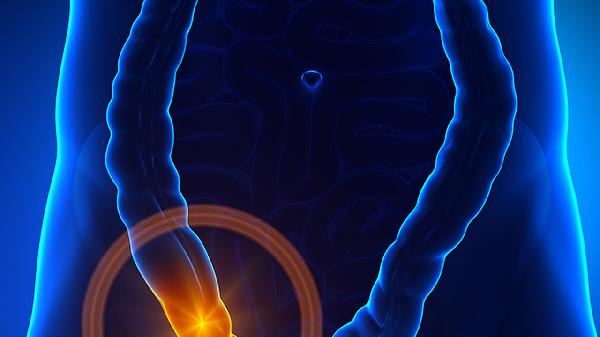

麻痹性肠梗阻主要由肠道神经肌肉功能紊乱导致肠蠕动减弱或消失引起,常见原因有腹部手术后反应、电解质紊乱、腹腔感染、药物副作用以及全身性疾病等。该病表现为腹胀、呕吐、停止排便排气等症状,需及时干预以防肠坏死。

腹部手术后约30%患者可能出现暂时性麻痹性肠梗阻。手术操作直接刺激肠道神经丛,或术中牵拉腹膜导致交感神经过度兴奋,抑制肠蠕动。典型表现为术后24-48小时腹胀逐渐加重,肠鸣音减弱。此时需禁食胃肠减压,配合腹部热敷和早期床上活动。严重时可使用新斯的明注射液促进肠蠕动。

低钾血症是常见诱因,血钾低于3.5mmol/L时会影响肠道平滑肌电活动。长期腹泻、利尿剂过量或肠外营养支持不当均可导致电解质紊乱。患者除腹胀外多伴肌无力、心律失常。需静脉补充氯化钾注射液,同时监测血镁、血钙水平。口服补液盐散Ⅲ可辅助纠正轻度失衡。

急性腹膜炎时炎性介质直接抑制肠神经传导,常见于阑尾穿孔、胆囊坏疽等疾病。腹腔脓液刺激腹膜引发反射性肠麻痹,伴随发热、腹膜刺激征。需联合使用注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠和甲硝唑氯化钠注射液抗感染,并行腹腔引流。感染控制后肠功能多可自行恢复。

阿片类镇痛药如盐酸吗啡注射液通过激活μ受体抑制肠蠕动,抗胆碱药如硫酸阿托品注射液阻断副交感神经传导。长期使用这类药物可能引发顽固性便秘甚至假性肠梗阻。需调整用药方案,必要时采用盐酸纳洛酮注射液拮抗阿片效应。

尿毒症、糖尿病酮症酸中毒等代谢性疾病可通过毒素蓄积或自主神经病变影响肠功能。这类患者多有原发病加重表现,如意识改变、深大呼吸等。需紧急处理原发病,腹膜透析或胰岛素治疗。肠梗阻症状随代谢紊乱纠正而缓解。

预防麻痹性肠梗阻需注意术后早期活动,每日进行腹部顺时针按摩10-15分钟促进肠蠕动。饮食上术后先流质再半流质,避免产气食物。慢性病患者应定期监测电解质,规范用药。出现持续腹胀伴呕吐时需立即就医,延误治疗可能发展为绞窄性肠梗阻需急诊手术。康复期可适量补充双歧杆菌三联活菌散调节肠道菌群。