大肠多发性息肉病怎么办

消化内科编辑

医普观察员

消化内科编辑

医普观察员

关键词: #息肉

消化内科编辑

医普观察员

消化内科编辑

医普观察员

关键词: #息肉

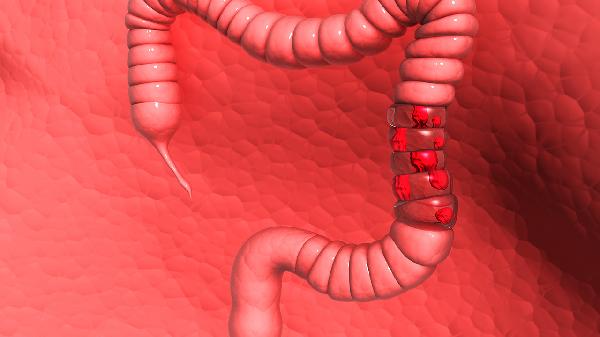

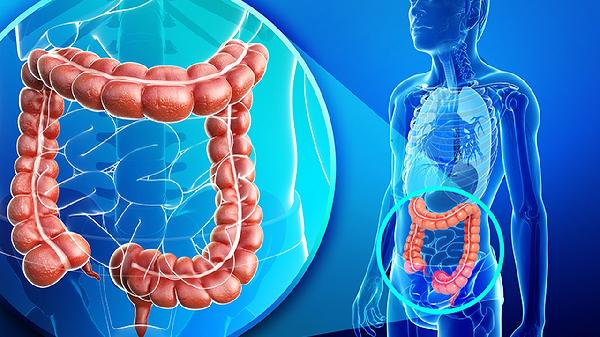

大肠多发性息肉病可通过内镜下息肉切除术、外科手术切除、药物治疗、定期随访监测、调整饮食结构等方式治疗。大肠多发性息肉病通常由遗传因素、慢性炎症刺激、不良饮食习惯、肠道菌群失衡、基因突变等原因引起。

内镜下息肉切除术适用于直径较小的息肉,通过结肠镜直接切除病变组织。该方法创伤小、恢复快,可有效降低癌变风险。术后可能出现短暂腹痛或少量出血,需避免剧烈运动。若息肉病理提示高级别上皮内瘤变,需缩短随访间隔。

对于直径超过2厘米的广基息肉或疑似癌变者,可能需行肠段切除术。手术方式包括腹腔镜辅助手术或开腹手术,具体根据息肉分布范围决定。术后需关注吻合口愈合情况,可能出现肠粘连等并发症。存在家族性腺瘤性息肉病者需考虑全结肠切除。

可遵医嘱使用塞来昔布胶囊抑制息肉生长,或使用美沙拉秦肠溶片控制肠道炎症。对于遗传性息肉病患者,可能需长期服用舒尼替尼胶囊延缓病情。药物治疗需配合定期肠镜复查,注意观察药物不良反应如消化道不适。

建议每6-12个月进行结肠镜检查,监测息肉复发或新发病灶。随访中发现直径超过0.5厘米的息肉应及时处理。同时需进行粪便隐血试验等辅助检查,家族性患者直系亲属也应接受筛查。随访频率根据病理结果动态变化。

减少红肉及加工肉制品摄入,增加全谷物和蔬菜水果比例。适量补充膳食纤维可促进肠道蠕动,限制高脂高糖食物。避免过量饮酒,烹饪方式以蒸煮为主。保持规律饮食习惯,避免暴饮暴食加重肠道负担。

大肠多发性息肉病患者应建立长期管理意识,戒烟并保持适度运动。每日摄入30克以上膳食纤维,优先选择燕麦、西蓝花等食物。术后患者需循序渐进恢复活动,避免提重物。出现持续腹痛、便血或排便习惯改变时需及时复诊。遗传性息肉病患者建议进行基因检测和遗传咨询。