神经性厌食发病原因

神经内科编辑

医点就懂

神经内科编辑

医点就懂

神经内科编辑

医点就懂

神经内科编辑

医点就懂

神经性厌食可能由遗传因素、心理社会因素、神经生物学因素、家庭环境因素、文化审美因素等原因引起。神经性厌食是一种以刻意限制饮食、过度追求消瘦为特征的精神障碍,常伴随体像障碍和代谢紊乱,需通过心理治疗、营养支持及药物干预等多维度手段综合治疗。

神经性厌食具有家族聚集性,一级亲属中有进食障碍病史者患病概率显著增高。研究发现与5-羟色胺系统、多巴胺通路相关的基因变异可能影响食欲调节和情绪控制。此类患者常合并焦虑、强迫倾向等特质,需通过基因检测辅助评估风险。治疗上需结合认知行为疗法和抗抑郁药物如盐酸氟西汀胶囊、草酸艾司西酞普兰片等干预。

完美主义性格、创伤经历或校园欺凌等社会压力可能触发疾病。患者常通过控制体重获得虚假掌控感,伴随对肥胖的极端恐惧。童年期情感忽视或过度保护也可能导致异常进食行为。心理治疗需针对性处理体像扭曲,如采用接纳承诺疗法,配合奥氮平片缓解焦虑症状。

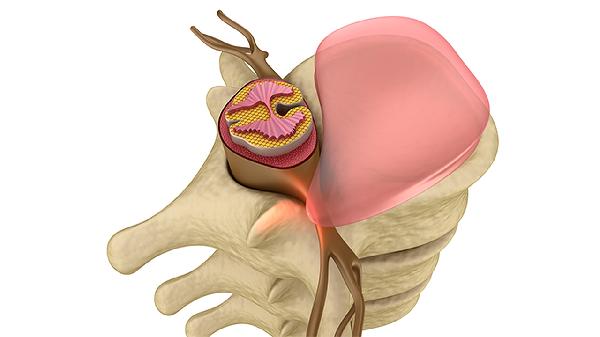

下丘脑-垂体-肾上腺轴功能紊乱会导致瘦素、胃饥饿素等激素分泌异常,加剧食欲抑制。脑影像学显示前扣带回皮层活动异常,影响饱腹感认知。营养干预需逐步恢复体重,必要时使用甲氧氯普胺片改善胃肠动力,辅以维生素B12注射液纠正营养不良。

家庭成员过度关注体型或存在饮食失调行为可能强化患者的病态认知。冲突型家庭关系会通过应激反应加重症状。家庭治疗需改善沟通模式,建立共同进餐等支持性环境,避免对体重和食物的负面评价。

社会推崇纤瘦体型及媒体传播的畸形审美标准可能诱发疾病,常见于舞蹈、模特等职业群体。疾病早期可通过健康教育纠正错误认知,限制接触诱发内容,鼓励参与身体积极性活动。

神经性厌食患者需长期维持均衡饮食,每日摄入适量优质蛋白如鸡蛋、鱼肉,搭配复合碳水化合物和新鲜蔬菜水果。避免剧烈运动,可选择瑜伽等低强度活动。家属应定期监测体重变化,关注情绪波动,及时配合专业机构进行心理评估和营养指导。若出现电解质紊乱或心脏并发症需立即住院治疗。