眼眶海绵状血管瘤

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

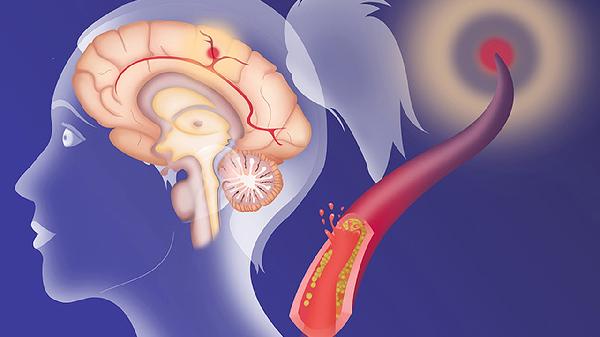

眼眶海绵状血管瘤是一种常见的眼眶良性肿瘤,主要由异常扩张的血管窦构成,生长缓慢且边界清晰。该病可能与先天性血管发育异常、激素水平变化、外伤刺激等因素有关,通常表现为无痛性眼球突出、视力下降、复视等症状。诊断需结合影像学检查,治疗方式主要有手术切除、放射治疗、介入栓塞等。

眼眶海绵状血管瘤的具体发病机制尚未完全明确,可能与胚胎期血管发育异常有关。部分患者在青春期或妊娠期瘤体增大,提示激素水平变化可能促进肿瘤生长。外伤或炎症刺激也可能导致局部血管内皮细胞异常增殖,形成血管瘤样病变。遗传因素在少数家族性病例中起一定作用,但多数为散发病例。

患者早期多表现为单侧无痛性眼球突出,随着瘤体增大可能出现眼球运动受限导致的复视。当肿瘤压迫视神经时,可引发视力减退或视野缺损。部分患者会触及眼眶内质地柔软的肿块,按压可有轻微回缩感。在瘤体出血或血栓形成时,可能突发眼球突出加重伴疼痛。

B超检查显示为边界清晰的椭圆形占位,内部呈均匀中低回声。CT扫描可见肌锥内类圆形等密度影,增强后呈渐进性强化。MRI在T1加权像呈中等信号,T2加权像呈高信号,增强扫描具有特征性的"渐进性填充"表现。数字减影血管造影可显示肿瘤的供血动脉和引流静脉。

需要与眼眶神经鞘瘤相鉴别,后者多沿神经走行分布且强化均匀。淋巴管瘤常见于儿童,形态不规则且呈多房性改变。转移性肿瘤多有原发灶病史,生长迅速且边界不清。炎性假瘤常伴眼睑红肿疼痛,激素治疗有效。血管外皮细胞瘤强化明显且易复发。

对于无症状的小肿瘤可定期观察,每6-12个月复查影像学。当出现视力损害或明显外观畸形时,建议行前路开眶或外侧开眶手术切除。对于位置深在的肿瘤,可采用伽马刀等放射治疗。介入栓塞适用于血供丰富的病例,可减少术中出血。术后需监测视力变化和眼球运动功能。

确诊眼眶海绵状血管瘤后应避免剧烈运动和眼部外伤,防止瘤体破裂出血。建议每3-6个月复查视力、眼压和眼底检查,监测病情进展。饮食上注意补充维生素C和维生素K,有助于维持血管壁完整性。出现突发视力下降或剧烈眼痛时需立即就医,警惕瘤内出血或视神经受压。术后患者应遵医嘱进行眼球运动训练,促进功能恢复。