肠道管状腺瘤是什么意思

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

肠道管状腺瘤是指发生在肠道黏膜上皮的良性肿瘤,属于结直肠息肉的一种常见类型,主要由腺体结构异常增生形成,具有潜在恶变风险。

肠道管状腺瘤在显微镜下可见密集排列的管状腺体结构,腺上皮细胞呈现不同程度的异型增生。根据世界卫生组织分类标准,其腺管成分占比超过80%才能诊断为管状腺瘤。肿瘤表面多呈光滑或分叶状,直径通常小于2厘米,基底宽窄不一。

肠道管状腺瘤的发生与APC基因突变导致的Wnt信号通路激活密切相关。长期高脂低纤维饮食、慢性炎症刺激等因素可促进腺瘤形成。部分患者存在家族性腺瘤性息肉病等遗传背景,这类人群往往呈现多发性腺瘤特征。

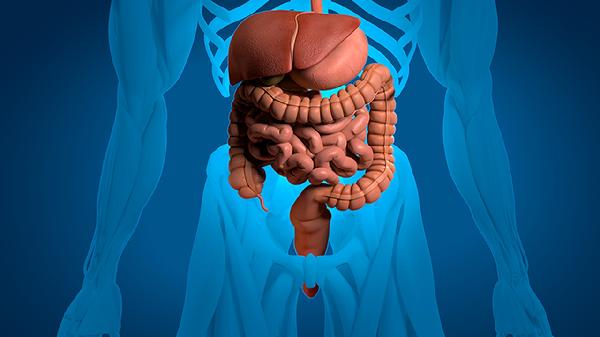

多数小型管状腺瘤无明显症状,常在肠镜检查时偶然发现。较大腺瘤可能引起便血、黏液便、排便习惯改变等表现。位于直肠的腺瘤可能伴随里急后重感,升结肠腺瘤可能导致隐性出血和贫血。

结肠镜检查是诊断金标准,可直观观察腺瘤大小、形态及表面血管纹理。窄带成像或染色内镜有助于判断病变性质,活检病理可明确诊断。对于无法耐受肠镜者,可选择CT结肠成像作为替代检查手段。

内镜下黏膜切除术是主要治疗方式,适用于直径小于2厘米的病变。对于广基大腺瘤可采用内镜黏膜下剥离术。所有切除标本均需送病理检查,若发现高级别上皮内瘤变或癌变,需追加外科手术切除。

发现肠道管状腺瘤后应保持规律结肠镜随访,建议每1-3年复查一次。日常需增加膳食纤维摄入,限制红肉及加工肉制品,戒烟限酒。适度运动有助于促进肠道蠕动,50岁以上人群应定期参加结直肠癌筛查项目。腺瘤切除后若出现持续腹痛、便血等症状需及时复诊。