肠系膜动脉痉挛的症状

消化内科编辑

医普小新

消化内科编辑

医普小新

消化内科编辑

医普小新

消化内科编辑

医普小新

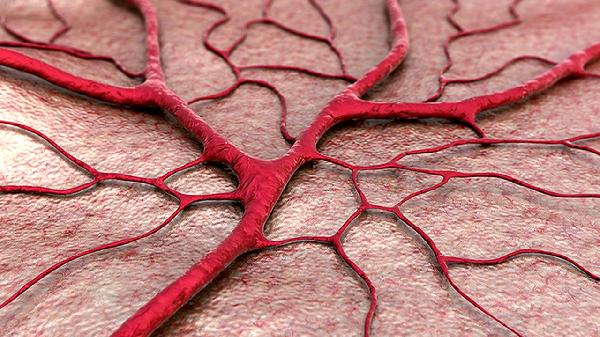

肠系膜动脉痉挛的症状主要有腹痛、恶心呕吐、腹胀、腹泻、血压下降等。肠系膜动脉痉挛可能与血管异常收缩、动脉硬化、血栓形成、自主神经功能紊乱、药物刺激等因素有关,通常表现为突发性脐周绞痛、肠鸣音亢进、排便异常等症状。建议及时就医,明确病因后遵医嘱治疗。

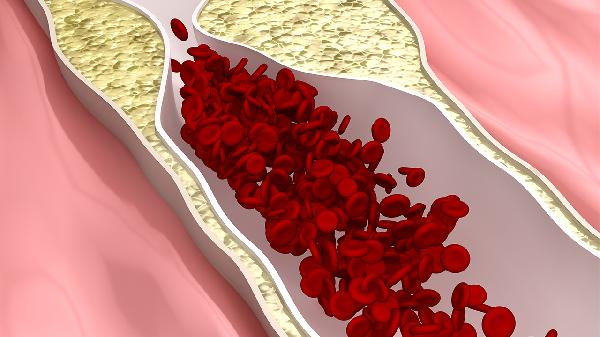

肠系膜动脉痉挛最典型的症状是突发性脐周或中上腹绞痛,疼痛呈阵发性加剧,可能向腰背部放射。发作时患者常因剧烈疼痛蜷缩身体,伴随面色苍白、出冷汗。疼痛与肠道缺血直接相关,痉挛导致血管狭窄后,肠道平滑肌因缺氧出现痉挛性收缩。若疼痛持续超过2小时或伴随便血,需警惕肠坏死风险,应立即就医。

肠道缺血会刺激内脏神经反射性引发恶心呕吐,呕吐物多为胃内容物,严重时可含胆汁。部分患者呕吐后腹痛可能短暂缓解,但随后再次加重。长期反复发作可能导致脱水或电解质紊乱,尤其儿童及老年人需注意监测尿量及精神状态。家长需观察患儿是否出现嗜睡、眼窝凹陷等脱水表现,必要时急诊补液治疗。

肠系膜动脉痉挛时肠道蠕动异常,气体与液体滞留可引起腹胀,触诊腹部可能有轻度压痛但无肌紧张。听诊肠鸣音初期亢进,后期减弱甚至消失提示病情恶化。患者常因腹胀拒绝进食,可尝试热敷缓解肠痉挛,若腹胀持续12小时未缓解或逐渐加重,需通过影像学排除肠梗阻或肠穿孔。

部分患者会出现水样腹泻,可能与肠道缺血后分泌增多或吸收障碍有关。腹泻严重时粪便中可见未消化食物残渣,但通常不含脓血。发作期需避免高脂饮食加重肠道负担,可口服补液盐预防脱水。若腹泻伴随发热或血便,需考虑感染性肠炎或缺血性肠病,应进行粪便常规及培养检查。

严重肠系膜动脉痉挛可能导致有效循环血量减少,出现血压下降、脉搏细速等休克表现。此时患者皮肤湿冷、意识模糊,属于急危重症,需立即静脉补液并解除血管痉挛。可能与广泛血栓形成或血管活性物质大量释放有关,需通过增强CT或血管造影明确诊断,必要时行介入取栓或血管扩张术。

肠系膜动脉痉挛发作期应禁食并卧床休息,缓解后逐步过渡至低脂流质饮食,如米汤、藕粉等。日常需控制高血压、糖尿病等基础病,避免突然剧烈运动或情绪激动诱发血管痉挛。遵医嘱使用硝酸甘油片、罂粟碱注射液等血管扩张剂,禁用非甾体抗炎药以免加重肠道缺血。定期复查血管超声监测血流情况,若反复发作需排查系统性血管炎或凝血功能障碍。