2类血小板减少的诊断

54975次浏览

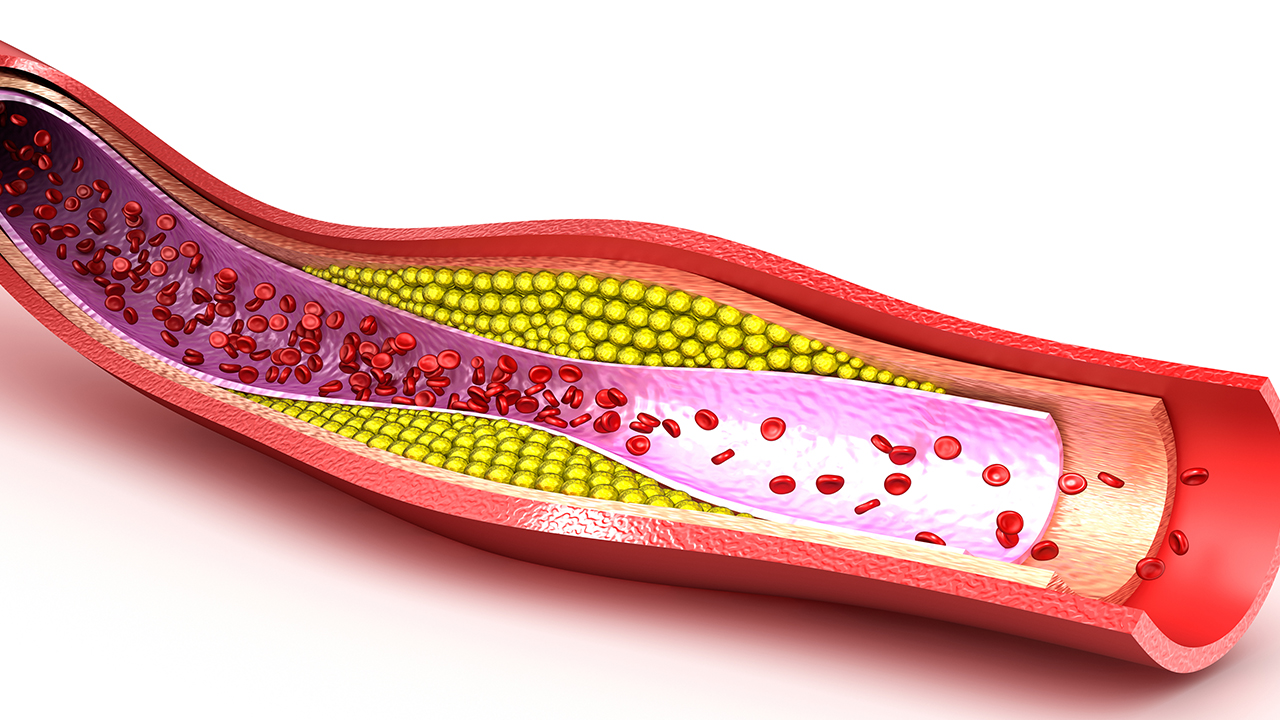

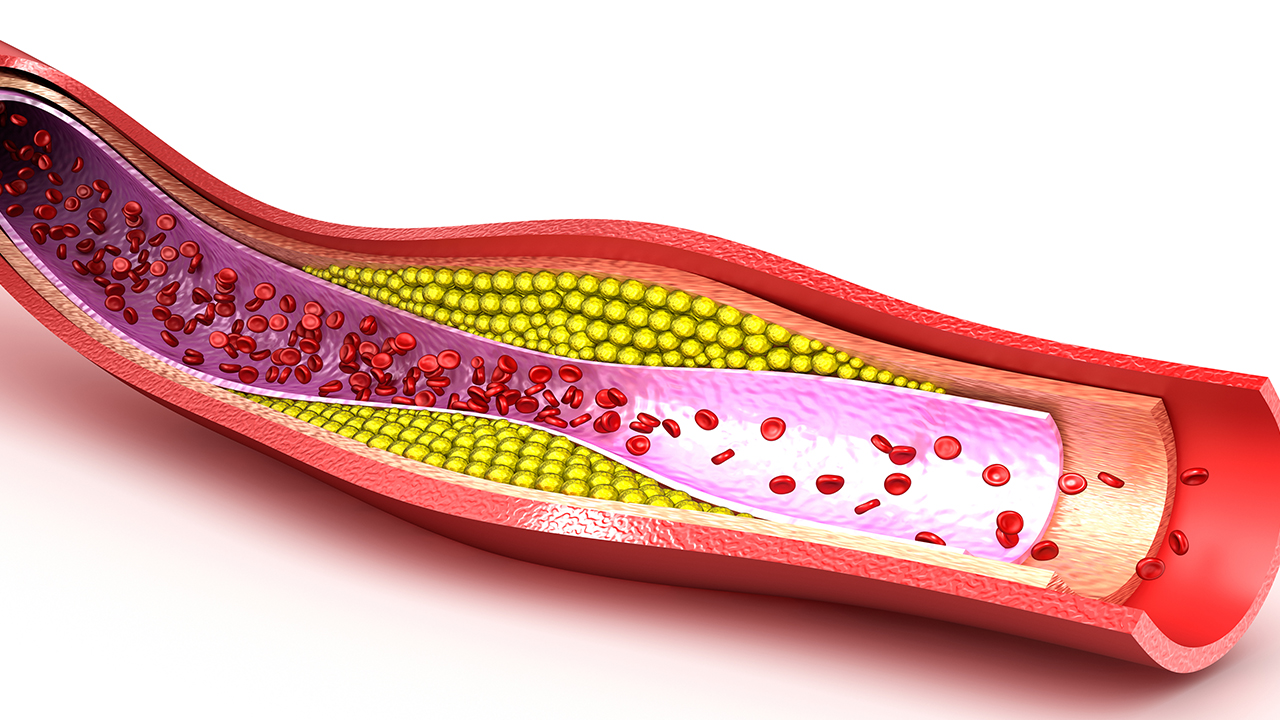

2类血小板减少的诊断主要包括免疫性血小板减少症和血栓性血小板减少性紫癜。免疫性血小板减少症可能与感染、药物、自身免疫疾病等因素有关,通常表现为皮肤瘀点、鼻出血等症状。血栓性血小板减少性紫癜可能与血管性血友病因子裂解酶缺乏、遗传等因素有关,通常表现为微血管病性溶血性贫血、神经系统异常等症状。建议及时就医,完善相关检查,明确诊断后遵医嘱治疗。

1、免疫性血小板减少症

免疫性血小板减少症是一种自身免疫性疾病,可能与病毒感染、药物使用、自身免疫疾病等因素有关。患者通常表现为皮肤瘀点、鼻出血、牙龈出血等症状,严重者可出现内脏出血。诊断需结合血常规检查显示血小板计数减少,骨髓象检查显示巨核细胞数量正常或增多,排除其他原因导致的血小板减少。治疗上可遵医嘱使用醋酸泼尼松片、静注人免疫球蛋白、重组人血小板生成素注射液等药物。

2、血栓性血小板减少性紫癜

血栓性血小板减少性紫癜是一种罕见的血栓性微血管病,可能与血管性血友病因子裂解酶缺乏、遗传、感染等因素有关。患者通常表现为微血管病性溶血性贫血、血小板减少、神经系统异常、发热、肾功能损害等症状。诊断需结合血常规检查显示血小板计数减少,外周血涂片可见破碎红细胞,血浆置换治疗有效等。治疗上可遵医嘱进行血浆置换,使用利妥昔单抗注射液、注射用环磷酰胺等药物。

血小板减少患者应注意避免剧烈运动和外伤,防止出血。饮食上可适量食用富含优质蛋白和铁的食物,如瘦肉、动物肝脏等,有助于促进造血。保持规律作息,避免熬夜和过度劳累。定期复查血常规,监测血小板计数变化。如出现头痛、呕血、黑便等严重出血症状,应立即就医。

温馨提示:医疗科普知识仅供参考,不作诊断依据;无行医资格切勿自行操作,若有不适请到医院就诊

相关推荐

2类血小板减少的诊断

不同类型的血小板减少有不同的诊断方法,药物性血小板减少患者有确定的服药史,起病急骤,出血较重,往往有口腔血泡,患者一般在重复用药后发病,而停用有关药物后数天出血消失.新生儿同种免疫性血小板减少则需与多种疾病进行鉴别诊断.

2类血小板减少的治疗

导致血小板减少的原因比较多,治疗方法也大不相同,治疗药物性血小板减少应立即停用导致血小板减少的可疑药物,避免使用影响血小板功能的药物;治疗血管瘤致血小板减少一般采用血管瘤切除术,不宜手术的患者可采用放射疗法.

孕妇血小板减少的诊断

妊娠合并血小板减少在临床上并不罕见,许多因素可引起妊娠妇女的血小板减少,常给临床治疗带来一定的困难.妊娠合并血小板减少可分为妊娠期原发性血小板减少和妊娠期合并特发性血小板减少性紫癜.

血小板减少的诊断标准

修订后的血小板减少诊断标准为:多次化验检查血小板计数减少;骨髓检查巨核细胞数增多或正常,有成熟障碍;脾脏不增大或仅轻度增大;以及强的松治疗有效,血小板寿命测定缩短,切脾治疗有效,相关血小板抗体增多,相关血清补体PAC3增多中的任一点.

血小板减少的2个原因

血小板减少,可能是呼吸道感染引起。急性型多为10岁以下儿童,病前多有病毒感染史。如风疹、麻疹、水痘、腮腺炎等。输血小板却不升反降,多是血小板抗体产生。造成疗效降低。

血小板减少正常吗

血小板减少是否正常,与具体的原因有关。如果由于生理性因素引起血小板减少,一般是正常的。如果由于病理性因素导致血小板严重减少,可能是不正常的,建议及时就医,遵医嘱进行相关治疗。

什么是血小板减少

血小板减少是指外周血中血小板计数低于正常参考值下限的一种病理状态,通常指血小板计数低于每微升10万个。

血小板减少是为什么

血小板减少可能由遗传因素、药物影响、感染、免疫异常、骨髓疾病等原因引起。血小板减少主要表现为皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血等症状,严重时可出现内脏出血。

血小板减少该如何处理

血小板减少的处理方式主要有输注血小板、使用促血小板生成药物、糖皮质激素治疗、免疫抑制剂治疗及脾切除术等方式。

血小板减少如何处理

血小板减少可通过调整饮食、避免外伤、药物治疗、输注血小板、手术治疗等方式处理。血小板减少可能与免疫异常、感染、药物因素、骨髓疾病、遗传因素等有关,通常表现为皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血等症状。

2类血小板减少病症状是什么

导致血小板减少的病因比较多,每一类血小板减少的症状也大有不同,血管瘤致血小板减少主要的临床表现是巨大或广泛的海绵状血管瘤及血小板减少所致的紫癜.血小板无效生成性血小板减少患者一般为轻至中度血小板减少,多数患者伴有贫血或白细胞减少.

血小板减少症的诊断

血小板减少症的诊断一般有症状、血常规检查、尿常规检查这些方式,建议患者及时就医治疗。具体内容如下:

血小板减少的原因有哪些呢

血小板减少可能由遗传因素、免疫异常、感染、药物作用和骨髓疾病等原因引起,通常表现为皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血等症状。

血小板减少咋办

血小板减少可通过调整饮食、避免外伤、药物治疗、输注血小板、手术治疗等方式改善。血小板减少可能与免疫异常、感染、药物因素、骨髓疾病、遗传因素等有关,通常表现为皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血等症状。

血小板减少概述

血小板计数低于150×109/L称为血小板减少.在血小板功能正常情况下,出血的危险性与血小板计数有关.血小板数100xl09/L时,一般无出血的危险,血小板数5xl09/L时就具有明显的自发性严重出血的危险了.

血小板减少能否根治

血小板减少能否根治?治愈血小板减少疾病是很多患者都比较希望的事情,那么血小板减少能治愈吗?血小板减少能根治吗?针对这个问题,下面由专科医院专家就向大家介绍一下。

血小板减少与遗传有关吗

人体外周血液中的血小板低于100×10^9/L临床称之为血小板减少,会导致人体有出血倾向并且还影响血管内壁的修复。研究资料已经证明某些药物、苯等化学毒物、细菌病毒感染等都可能造成血小板减少,这些因素都是后天获得性的,血液病专家还表示,某些先天遗传因素也可能会

血小板减少会怎样

血小板减少可能导致皮肤黏膜出血、内脏出血或颅内出血等后果。血小板减少通常由生成不足、破坏过多或分布异常等原因引起,需根据具体病因采取干预措施。

感染怎么引起血小板减少?

各种感染,可能引起血小板减少。因在感染过程中,巨核细胞受到侵犯,以及在感染过程中免疫机制的作用、病原体的影响,均可让血小板“受伤”。