直乙交界区肠壁增厚是什么意思

3463次浏览

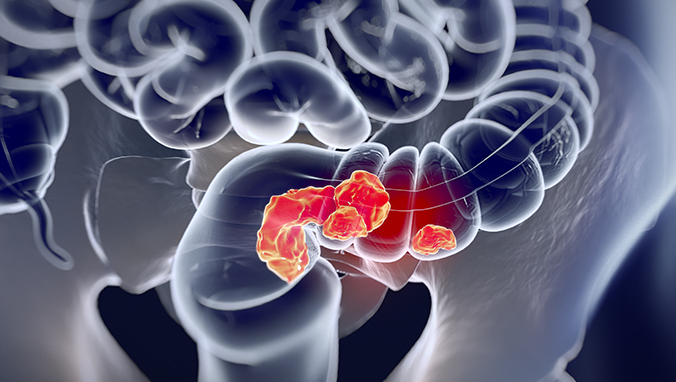

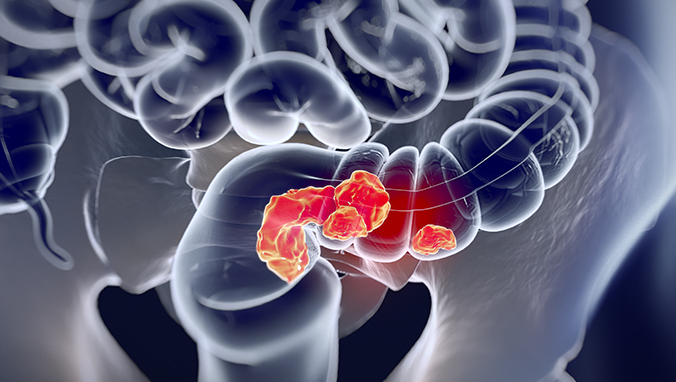

直乙交界区肠壁增厚是指直肠与乙状结肠交界处的肠壁厚度超过正常范围,可能由炎症、肿瘤或功能性疾病引起。该表现需结合肠镜、影像学及病理检查进一步明确病因。

直乙交界区肠壁增厚在临床常见于慢性炎症性肠病,如溃疡性结肠炎或克罗恩病。这类疾病会导致肠黏膜反复损伤修复,形成纤维化增厚,患者多伴有腹痛、腹泻或黏液血便。肠结核也可能引发类似改变,通常伴随低热、盗汗等结核中毒症状。部分患者因肠易激综合征等功能性疾病出现暂时性肠壁水肿增厚,症状与进食或情绪相关。肿瘤性病变如结直肠癌需高度警惕,增厚肠壁可能呈现不规则形态,伴随肠腔狭窄或淋巴结肿大。某些特殊感染如阿米巴肠病、血吸虫病在流行区也需纳入鉴别。

发现直乙交界区肠壁增厚时,建议完善粪便常规、肿瘤标志物等实验室检查。肠镜检查可直接观察黏膜形态并获取活检标本,增强CT或MRI能评估肠壁层次结构及周围浸润情况。对于疑似感染性疾病,需进行病原学检测或血清学试验。治疗需根据最终诊断制定方案,炎症性疾病多采用抗炎或免疫调节治疗,肿瘤则需手术联合放化疗。日常应注意记录排便性状变化,避免辛辣刺激饮食,定期随访监测病情进展。

温馨提示:医疗科普知识仅供参考,不作诊断依据;无行医资格切勿自行操作,若有不适请到医院就诊

相关推荐

直乙交界区肠壁增厚是什么意思

直乙交界区肠壁增厚是指直肠与乙状结肠交界处的肠壁厚度超过正常范围,可能由炎症、肿瘤或功能性疾病引起。该表现需结合肠镜、影像学及病理检查进一步明确病因。

肠壁增厚是什么意思

肠壁增厚是指肠道壁的厚度超过正常范围,通常在进行影像学检查时发现,可能提示存在炎症、感染、肿瘤或功能性改变等多种情况。

直乙交界癌是什么意思

直乙交界癌是指发生在直肠与乙状结肠交界部位的恶性肿瘤,属于结直肠癌的一种特殊类型。主要与遗传因素、慢性炎症刺激、不良饮食习惯等因素有关,典型表现为便血、排便习惯改变、腹痛等症状。

直肠下段肠壁增厚是什么意思

直肠下段肠壁增厚通常指影像学检查发现的直肠末端肠壁厚度异常增加,可能与炎症、感染、肿瘤或功能性病变有关。常见原因有慢性直肠炎、直肠息肉、直肠癌等,需结合肠镜及病理检查明确诊断。

横结肠肠壁增厚什么意思

横结肠肠壁增厚通常指影像学检查中发现结肠壁厚度超过正常范围,可能由炎症、感染、肿瘤等因素引起。横结肠肠壁增厚的原因主要有慢性结肠炎、肠结核、克罗恩病、溃疡性结肠炎、结肠癌等。建议及时就医明确病因,完善肠镜等检查。

肠壁增厚是什么病

肠壁增厚可能是由克罗恩病、溃疡性结肠炎、肠结核、肠道肿瘤或肠梗阻等疾病引起的。肠壁增厚通常与炎症反应、感染、肿瘤增生或机械性梗阻等因素有关,需结合影像学检查和病理活检明确诊断。

肠壁增厚是啥意思

肠壁增厚是指肠道黏膜层、肌层或全层组织异常增厚的病理表现,可能与炎症性肠病、肠道感染、肿瘤等因素有关。肠壁增厚通常通过影像学检查发现,需结合临床症状和其他检查进一步明确病因。

造成肠壁增厚的原因有什么

肠壁增厚可能由克罗恩病、溃疡性结肠炎、肠结核、肠道肿瘤、缺血性肠病等原因引起,通常伴随腹痛、腹泻、便血等症状。

胃窦壁增厚是什么意思

胃窦壁增厚通常指胃窦部位的黏膜或肌层厚度超过正常范围,可能由慢性胃炎、胃溃疡、胃息肉或肿瘤等疾病引起。胃窦壁增厚主要通过胃镜、超声内镜或CT等检查发现,需结合临床表现和其他检查结果综合判断。1、慢性胃炎胃窦壁增厚可能与慢...

胃窦壁增厚是什么意思啊

胃窦壁增厚是指胃窦部位的胃壁组织在影像学检查中显示出的厚度超过正常范围,可能由多种原因引起,主要包括慢性炎症、胃溃疡、胃部肿瘤、胃黏膜增生以及胃壁水肿等。胃窦是胃的远端部分,连接幽门,其壁增厚本身并非一种疾病,而是多种胃...

肠壁增厚是什么原因

肠壁增厚可能由肠道炎症、肠道肿瘤、肠道感染、肠道缺血、肠梗阻等原因引起,可通过体格检查、实验室检查、影像学检查等方式明确诊断。

肠末端肠壁增厚有什么危害

肠末端肠壁增厚可能提示炎症、肿瘤或梗阻等病变,长期未干预可能导致肠梗阻、穿孔或恶变等风险。肠末端肠壁增厚通常与克罗恩病、肠结核、淋巴瘤、缺血性肠病或肿瘤等因素有关。

肠壁增厚是什么原因引起的

肠壁增厚可能由肠炎、肠结核、克罗恩病、肠道肿瘤、肠梗阻等原因引起。肠壁增厚通常表现为腹痛、腹泻、便血、排便困难等症状,需结合影像学及内镜检查明确病因。

肠壁增厚该怎么是什么原因引起的

肠壁增厚可能由多种原因引起,主要有炎症性肠病、肠道肿瘤、感染性疾病、缺血性肠病以及药物或放射线影响等。肠壁增厚本身并非一种独立疾病,而是影像学检查中发现的异常表现,通常需要通过进一步检查明确具体病因。

空肠肠壁增厚的原因

空肠肠壁增厚可能由克罗恩病、肠结核、肠淋巴瘤、缺血性肠病、放射性肠炎等原因引起,通常表现为腹痛、腹泻、体重下降等症状。建议及时就医,完善肠镜或影像学检查明确病因。

肠壁增厚是怎么回事

肠壁增厚可能由肠道炎症、肠道感染、肠道肿瘤、肠道缺血、克罗恩病等原因引起,可通过药物治疗、手术治疗等方式干预。肠壁增厚是指肠道黏膜层、肌层等组织厚度超过正常范围,常通过影像学检查发现。

紫癜患者肠壁增厚

紫癜患者出现肠壁增厚可能与过敏性紫癜、感染性肠炎、克罗恩病、肠结核、肠道肿瘤等因素有关。过敏性紫癜是儿童常见病因,成人需警惕其他器质性疾病。肠壁增厚通常伴随腹痛、腹泻、便血等症状,需通过胃肠镜或影像学检查明确诊断。

肠壁增厚是癌早期吗

肠壁增厚不一定是癌早期,可能与炎症、感染、良性肿瘤等多种因素有关。肠壁增厚的原因主要有肠炎、肠结核、克罗恩病、肠息肉、肠癌等。建议及时就医检查,明确病因后针对性治疗。

肠壁增厚怎么回事

肠壁增厚可能由肠炎、肠结核、克罗恩病、肠道肿瘤、肠梗阻等原因引起,可通过药物治疗、手术治疗等方式改善。肠壁增厚通常表现为腹痛、腹泻、便血等症状,建议及时就医明确诊断。