细菌性肠炎是什么

细菌性肠炎是由细菌感染引起的肠道炎症性疾病,常见致病菌包括沙门氏菌、志贺氏菌、大肠埃希菌等,主要表现为腹泻、腹痛、发热等症状。

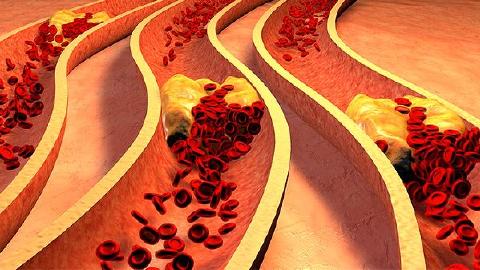

1、病因

细菌性肠炎主要由摄入被污染的食物或水引起,常见致病菌为沙门氏菌、志贺氏菌、弯曲菌等。这些细菌通过破坏肠黏膜或产生毒素导致炎症反应。夏季高发与食物储存不当有关,生冷食品和未煮沸的水是主要传播媒介。

2、症状

典型症状包括水样或黏液脓血便,每日排便可达10次以上,伴随阵发性脐周绞痛。部分患者出现38℃以上发热、恶心呕吐。重症可能出现脱水征象如皮肤弹性差、尿量减少,婴幼儿可见前囟凹陷。

3、诊断

通过粪便常规检查可见白细胞和红细胞,粪便培养可明确致病菌。血常规显示白细胞升高,C反应蛋白增高提示细菌感染。需与病毒性肠炎、炎症性肠病等鉴别,结肠镜检查可用于排除其他肠道疾病。

4、治疗

轻症以口服补液盐预防脱水为主,中重度需静脉补液。针对病原菌可选用左氧氟沙星片、头孢克肟颗粒等抗生素。蒙脱石散可保护肠黏膜,双歧杆菌三联活菌胶囊调节菌群。发热超过38.5℃可用对乙酰氨基酚片退热。

5、预防

注意食品卫生,肉类充分加热,避免生熟食交叉污染。饮用煮沸水,饭前便后规范洗手。腹泻期间选择米汤、面条等低渣饮食,避免乳制品。婴幼儿奶瓶需高温消毒,集体机构发生疫情应及时隔离。

细菌性肠炎患者应保持充足水分摄入,每日饮水不少于2000毫升,可少量多次饮用淡盐水。恢复期逐步增加蛋白质摄入,如蒸蛋羹、鱼肉泥等易消化食物。注意腹部保暖,避免受凉加重腹泻。症状持续超过3天或出现血便、意识模糊等严重表现时需立即就医。日常需加强厨房卫生管理,生食果蔬充分清洗,砧板刀具生熟分开使用,从源头预防细菌感染。

.jpg)