婴儿哭声代表什么

婴儿哭声主要代表生理需求或不适感,常见原因有饥饿、困倦、肠胀气、尿布潮湿、环境不适等。若伴随发热、呕吐、皮疹等症状需警惕病理性哭闹。

1、饥饿

饥饿是新生儿哭闹最常见原因,表现为规律性短促啼哭,伴随吮吸手指、转头觅食等动作。建议家长按需喂养,母乳喂养间隔2-3小时,配方奶喂养间隔3-4小时。哺乳后竖抱拍嗝10-15分钟可减少吐奶。

2、困倦

睡眠信号包括揉眼、打哈欠、眼神呆滞等,过度疲劳时会发出尖锐断续的哭声。家长需创造安静环境,采用襁褓包裹或白噪音辅助入睡。避免过度刺激和摇晃哄睡。

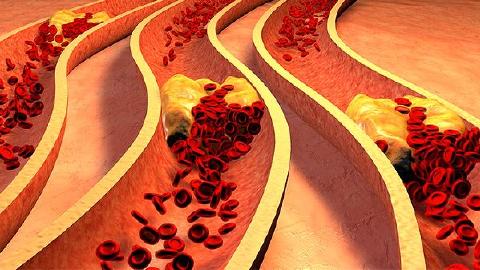

3、肠胀气

肠绞痛多发生于傍晚,婴儿会突然尖叫、双腿蜷曲、面部涨红。可能与乳糖不耐受或吞咽空气有关。可顺时针按摩腹部,使用西甲硅油滴剂缓解胀气,哺乳母亲需减少豆类、奶制品摄入。

4、皮肤刺激

尿布疹、衣物标签摩擦等会导致持续性呜咽。每次排便后需用温水清洗臀部,涂抹含氧化锌的护臀霜。选择纯棉衣物并反向穿着避免缝线摩擦。

5、病理性哭闹

中耳炎表现为抓耳哭闹伴发热,需用氧氟沙星滴耳液。肠套叠会出现果酱样大便,需急诊空气灌肠复位。发热超过38.5℃可遵医嘱使用对乙酰氨基酚滴剂。

家长应建立日常护理记录,包括哭闹时间、持续时间、缓解方式等,有助于识别规律性需求。保持室温24-26℃,湿度50%-60%,避免强光直射。若哭闹超过2小时无法安抚,或伴随拒奶、嗜睡、呼吸急促等症状,须立即就医排查发热、脱水、脑膜炎等急症。定期儿保体检可早期发现发育异常。

.jpg)

.jpg)