引发双相情感障碍的原因

双相情感障碍可能由遗传因素、神经递质失衡、脑结构异常、心理社会因素、季节变化等原因引起,需通过药物及心理干预综合治疗。

1、遗传因素

双相情感障碍具有家族聚集性,一级亲属患病概率显著高于普通人群。部分基因变异可能影响情绪调节相关神经通路功能,但具体遗传机制尚未完全明确。建议有家族史者定期进行心理健康筛查。

2、神经递质失衡

多巴胺、5-羟色胺等神经递质水平异常与情绪波动密切相关。躁狂期多巴胺活动亢进,抑郁期5-羟色胺功能低下。碳酸锂缓释片、丙戊酸钠片等药物可通过调节递质水平稳定情绪。

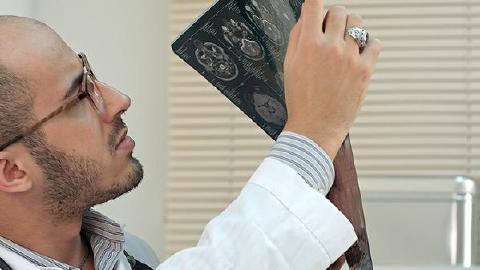

3、脑结构异常

前额叶皮层、杏仁核等情绪调控相关脑区体积或功能异常可能影响情绪处理能力。功能性核磁共振显示患者在执行情绪任务时脑区激活模式与常人存在差异。

4、心理社会因素

重大生活事件如失业、丧亲等应激源可能触发易感个体发病。长期慢性压力会导致下丘脑-垂体-肾上腺轴功能紊乱,加重情绪波动。认知行为疗法有助于改善应对方式。

5、季节变化

光照周期变化可能影响松果体褪黑素分泌节律,春季躁狂发作和秋冬季抑郁发作较常见。光疗调节生物钟可作为辅助治疗手段。

双相情感障碍患者需保持规律作息,避免熬夜和过度劳累;饮食注意营养均衡,限制咖啡因和酒精摄入;建立稳定的社会支持系统,家属应学习疾病相关知识;遵医嘱定期复诊调整治疗方案,不可擅自停药;出现情绪持续异常时应及时就医评估。日常可通过正念冥想、适度运动等方式帮助稳定情绪。