肝纤维化是什么

3855次浏览

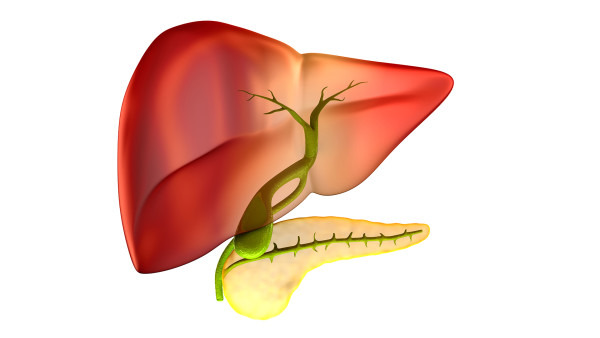

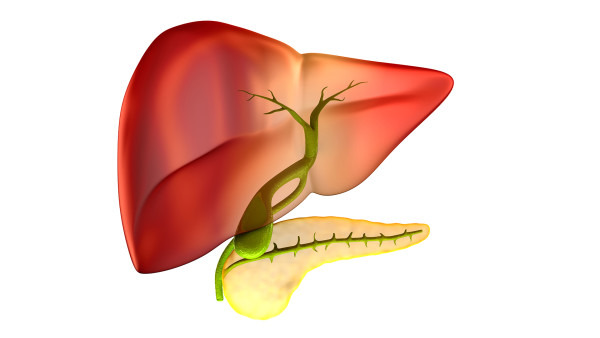

肝纤维化是肝脏长期受损后出现的瘢痕组织增生现象,属于慢性肝病的病理阶段,主要由病毒性肝炎、酒精性肝病、脂肪肝等因素引起。

1、病因机制

肝纤维化的核心是肝星状细胞激活后分泌过量胶原蛋白,导致细胞外基质沉积。病毒性肝炎如乙肝病毒持续感染会引发免疫攻击,酒精代谢产物乙醛可直接损伤肝细胞,非酒精性脂肪肝则因脂质过氧化反应刺激纤维增生。

2、病理特征

早期表现为汇管区纤维间隔形成,逐渐发展为桥接纤维化,最终形成假小叶结构。肝窦毛细血管化是特征性改变,伴随肝细胞排列紊乱和血管改建。

3、临床表现

代偿期可能仅表现为乏力、食欲减退,失代偿期会出现腹水、黄疸和食管静脉曲张。肝掌、蜘蛛痣是特征性体征,实验室检查可见血小板减少和球蛋白升高。

4、诊断方法

肝脏弹性成像可无创评估硬度,APRI和FIB-4指数用于血清学评估。肝活检仍是金标准,采用METAVIR评分系统分级,需注意取样误差问题。

5、逆转可能

早期纤维化通过病因控制可逆转,如抗病毒治疗乙肝、戒酒等。晚期肝硬化逆转困难,但部分患者经长期干预仍可改善纤维化程度。

肝纤维化患者需严格戒酒并控制体重,每日蛋白质摄入量建议每公斤体重1.2-1.5克,优先选择鱼类和豆制品。适量有氧运动如快走每周3-5次,每次30分钟有助于改善代谢。定期监测肝功能、甲胎蛋白和肝脏超声,肝硬化患者每6个月需进行胃镜检查。注意避免使用肝毒性药物,接种甲肝和乙肝疫苗可预防重叠感染。

温馨提示:医疗科普知识仅供参考,不作诊断依据;无行医资格切勿自行操作,若有不适请到医院就诊

相关推荐

什么是肝纤维化

肝纤维化是指肝脏受到慢性损伤后,肝组织内纤维结缔组织异常增生的病理过程,属于肝硬化的前期阶段。肝纤维化主要由病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、自身免疫性肝病等因素引起,早期可能无明显症状,随着进展可出现乏力、食...

肝纤维化是什么

肝纤维化是肝脏长期受损后出现的瘢痕组织增生现象,属于慢性肝病的病理阶段,主要由病毒性肝炎、酒精性肝病、脂肪肝等因素引起。

肝纤维化是什么引起的

肝纤维化可能由病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、自身免疫性肝病、胆汁淤积性肝病等原因引起。肝纤维化是肝脏对慢性损伤的修复反应,表现为肝内结缔组织异常增生,需通过抗纤维化治疗、病因治疗等方式干预。1、病毒性肝炎乙型肝炎病毒或丙型肝炎病毒感染是肝纤维化的主要病因。病毒持续复制可激活肝星状细胞,

肝纤维化严重吗

肝纤维化不严重,它是一种生理病理过程。但出现肝纤维化后不重视,病情进一步加重,出现肝硬化、肝癌等,影响生活质量和生存期。

怎么认识肝纤维化

肝纤维化可通过定期体检、改善生活习惯、遵医嘱用药、积极治疗原发病、肝穿刺活检等方式进行认识和诊断。肝纤维化通常由病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、自身免疫性肝病、药物性肝损伤等原因引起。

肝纤维化是什么程度

肝纤维化是慢性肝损伤后肝脏组织修复过程中产生的瘢痕组织积累,属于肝硬化的前期阶段,其严重程度可分为轻度、中度、重度三级。

肝纤维化指标是什么

肝纤维化指标主要包括血清学指标和影像学指标两大类,用于评估肝脏纤维化程度。血清学指标主要有透明质酸、层粘连蛋白、Ⅲ型前胶原肽、Ⅳ型胶原,影像学指标主要有肝脏弹性检测。肝纤维化可能与病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝...

肝纤维化是什么症状

肝纤维化早期可能无明显症状,随着病情进展可能出现乏力、食欲减退、肝区不适、黄疸、腹水等症状。肝纤维化是慢性肝损伤后肝脏组织修复过程中纤维结缔组织过度沉积的病理状态,并非独立疾病,常见原因包括病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精...

什么是肝纤维化待排

一般情况下,肝纤维化待排是指患者进行医学影像检查时,发现病灶,但暂时无法确定其性质。患者应保持良好的心态,完善其他相关检查,积极配合医生的治疗。具体分析如下:

肝纤维化能恢复吗

肝纤维化早期通过规范治疗和生活方式调整通常可以部分或完全恢复,但晚期纤维化逆转难度较大。肝纤维化是肝脏对慢性损伤的修复反应,主要表现为细胞外基质过度沉积,其可逆性与病因控制、干预时机及个体差异密切相关。病毒性肝炎、酒精性肝病等病因明确的肝纤维化,在消除病因后纤维化程度可能减轻。例如慢性乙型肝炎患者长

肝纤维化可以恢复吗

肝纤维化早期通过规范治疗和生活方式干预通常可以部分或完全恢复,但晚期纤维化逆转难度较大。肝纤维化可能与病毒性肝炎、酒精性肝病、脂肪肝等因素有关,需结合病因针对性治疗。肝纤维化早期阶段,肝细胞损伤较轻且未形成广泛瘢痕组织时,及时消除病因可促进恢复。例如慢性乙型肝炎患者遵医嘱使用恩替卡韦片、富马酸替诺福

肝纤维化能治愈吗

肝纤维化早期通过规范治疗可能实现逆转,但中晚期通常难以完全治愈。肝纤维化主要由病毒性肝炎、酒精性肝病、脂肪肝等因素引起,需根据病因采取抗病毒、戒酒、减重等针对性干预。

肝纤维化症状有哪些

肝纤维化早期可能没有明显症状,随着病情进展可能出现乏力、食欲减退、黄疸、肝区不适、肝掌等症状。肝纤维化是慢性肝损伤后肝脏组织修复过程中纤维结缔组织过度沉积的病理状态,可能由病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、自身...

怎么检查肝纤维化

肝纤维化检查方法主要有肝脏硬度检测、血清学检查、影像学检查、肝脏病理学检查以及病因筛查。

肝纤维化有哪些症状

肝纤维化早期可能无明显症状,随着病情进展可能出现乏力、食欲减退、肝区不适、黄疸、腹水等症状。肝纤维化是慢性肝损伤后肝脏组织修复过程中纤维结缔组织异常增生的病理改变,主要由病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病等因素引...

肝纤维化的病因

肝纤维化的病因主要有病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、胆汁淤积性疾病、遗传代谢性疾病等。肝纤维化是肝脏对慢性损伤的修复反应,长期存在可发展为肝硬化。1、病毒性肝炎乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒感染是肝纤维化的常见原...

肝纤维化怎么检查

肝纤维化可通过肝功能检查、影像学检查、肝硬度检测、肝组织活检、血清学检查等方式诊断。肝纤维化通常由病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、药物性肝损伤、自身免疫性肝病等原因引起。1、肝功能检查肝功能检查通过检测血清中...

什么是做肝纤维化

肝纤维化通常是指肝脏在慢性损伤、修复的过程中出现纤维化,是一种病理性修复反应。具体分析如下:

肝纤维化可以治吗

肝纤维化可以治疗,治疗目标是延缓或逆转纤维化进展。肝纤维化的治疗方式主要有控制病因、抗纤维化治疗、保护肝细胞、改善生活方式、定期监测。