退烧后出冷汗是好是坏

退烧后出冷汗通常属于正常生理现象,但也可能与疾病恢复期体质虚弱或用药反应有关。退烧后出冷汗主要与体温调节中枢功能未完全恢复、药物代谢产热减少、体液丢失过多等因素相关。

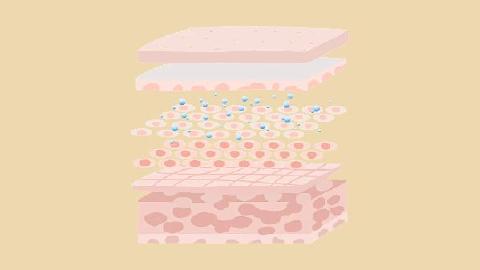

退烧过程中体温调节中枢从亢奋状态逐渐恢复正常,此时汗腺分泌可能暂时性增强,导致出冷汗。这种现象多出现在体温骤降阶段,伴随皮肤湿冷、乏力感,通常持续数小时至一天会自行缓解。退烧药物如对乙酰氨基酚片、布洛芬混悬液等通过抑制前列腺素合成发挥解热作用,药物代谢后可能因血管扩张反应引发冷汗,但不会影响退热效果。

部分疾病如肺炎、泌尿系统感染等病原体清除后,机体处于高代谢后的虚弱状态,可能出现持续性冷汗并伴随面色苍白、心率增快。免疫系统过度激活导致的细胞因子风暴消退阶段,也可能出现反复冷汗,此时需监测血压和电解质水平。服用含麻黄碱成分的复方感冒药后,药物半衰期结束后可能引发反跳性出汗,这种情况需观察是否伴有心悸或头痛。

建议保持皮肤清洁干燥,及时更换汗湿衣物避免受凉。可饮用淡盐水或口服补液盐散预防脱水,室温控制在24-26℃为宜。若冷汗持续超过24小时或伴随嗜睡、尿量减少,需复查血常规评估感染指标。儿童患者家长需注意测量腋温时擦干汗液,避免因体表潮湿导致测温误差。恢复期应选择米粥、面条等易消化食物,避免进食高糖高脂饮食加重胃肠负担。