出汗后肌肉酸痛的原因

出汗后肌肉酸痛可能与乳酸堆积、肌肉微损伤、电解质失衡、脱水或炎症反应等因素有关。运动时肌肉无氧代谢产生的乳酸未能及时清除,可能刺激神经末梢引发酸痛;剧烈运动导致的肌纤维微损伤会诱发局部炎症;汗液流失过多可能引起钠、钾等电解质紊乱;水分不足会影响代谢废物排出;肌肉组织修复过程中的炎症介质释放也会加重不适感。

1、乳酸堆积

高强度运动时,肌肉在缺氧状态下通过糖酵解产生能量,同时生成乳酸。当乳酸生成速度超过肝脏代谢能力时,会在肌肉中蓄积。乳酸分解为氢离子和乳酸根,氢离子降低肌肉pH值,刺激痛觉神经末梢,引发灼热感和酸痛。这种情况常见于突然增加运动量或进行不熟悉的运动项目,通常24-48小时内可自行缓解。

2、肌肉微损伤

离心收缩运动如下坡跑、深蹲容易造成肌纤维微观撕裂,肌膜完整性破坏后钙离子内流,激活蛋白酶引发蛋白质降解。损伤部位会募集免疫细胞清除坏死组织,同时释放前列腺素、组胺等炎症介质,刺激痛觉感受器产生延迟性肌肉酸痛。这种酸痛多在运动后24-72小时达高峰,可能伴随肌肉僵硬和力量下降。

3、电解质失衡

汗液中含有钠、钾、镁等电解质,大量出汗可能导致这些矿物质流失。钠缺乏会影响神经肌肉接头的电信号传导,钾不足可能引发肌肉痉挛,镁缺失会降低钙离子调控能力。电解质紊乱会使肌肉细胞膜电位不稳定,引发自发性收缩和酸痛感,常见于长时间耐力运动或高温环境下训练。

4、脱水影响

运动中水分丢失超过体重2%时即可能影响运动表现。脱水会减少肌肉血流量,降低氧气供应和代谢废物清除效率,使乳酸等物质滞留。同时血浆容量下降导致血液黏稠度增加,加重心脏负荷,肌肉更容易疲劳。脱水还会影响关节滑液分泌,增加运动时的摩擦感。

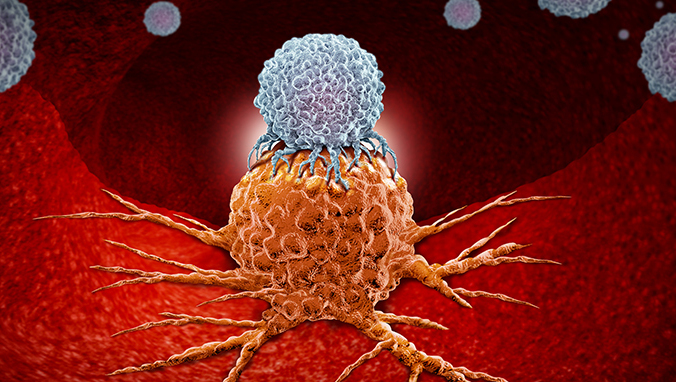

5、炎症反应

肌肉损伤后,中性粒细胞和巨噬细胞会浸润损伤部位,释放白细胞介素-6、肿瘤坏死因子等细胞因子。这些物质在促进组织修复的同时,也会使血管通透性增加,引发局部肿胀和疼痛。过度炎症反应可能延长恢复时间,常见于运动负荷超过个体适应能力的情况。

缓解运动后肌肉酸痛需采取综合措施。运动后及时补充含电解质饮料,帮助恢复体液平衡。24小时内可对酸痛部位进行15-20分钟冷敷,减少炎症反应。48小时后改用热敷促进血液循环。适度进行低强度有氧运动如慢走、游泳,加速乳酸代谢。保证每日每公斤体重摄入1.4-2克蛋白质,为肌肉修复提供原料。睡眠期间生长激素分泌增加,建议保持7-9小时优质睡眠。若酸痛持续超过5天或伴随关节肿胀、尿液变色等情况,应及时就医排除横纹肌溶解等严重病症。

相关推荐