肝脏钙化灶什么意思,怎么治

呼吸内科编辑

健康真相官

呼吸内科编辑

健康真相官

关键词: #肝脏

呼吸内科编辑

健康真相官

呼吸内科编辑

健康真相官

关键词: #肝脏

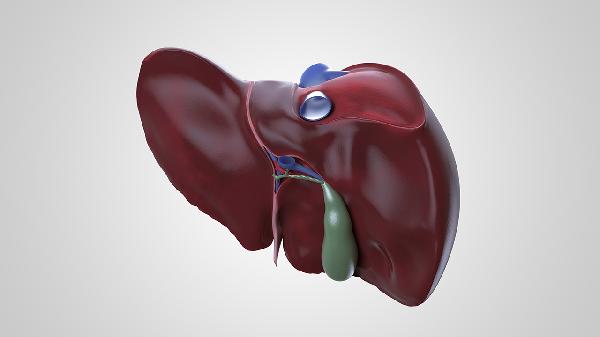

肝脏钙化灶是肝脏组织内钙盐沉积形成的局部病灶,通常无需特殊治疗。肝脏钙化灶可能由慢性炎症、寄生虫感染、血管瘤钙化、肝内胆管结石、结核愈合后等因素引起,可通过定期复查、抗感染治疗、手术切除等方式处理。

1、慢性炎症:

长期肝炎或胆管炎可能导致局部组织损伤,钙盐在修复过程中沉积形成钙化灶。这类钙化灶通常体积较小且稳定,建议每6-12个月进行超声复查,若伴随肝功能异常需配合保肝治疗。

2、寄生虫感染:

肝包虫病等寄生虫感染痊愈后,虫体钙化可形成特征性弧形钙化灶。确诊需结合血清学检查,活动期感染需使用阿苯达唑等驱虫药物,陈旧性钙化灶无需干预。

3、血管瘤钙化:

肝血管瘤内血栓机化后可能发生钙化,影像学表现为中央点状钙化伴周边低回声区。直径超过5厘米的钙化血管瘤可能压迫周围组织,可考虑介入栓塞或腹腔镜切除术。

4、肝内胆管结石:

胆管结石继发慢性胆管炎时,结石周围可能出现管壁钙化。此类钙化灶常伴有胆红素升高,可通过ERCP取石或肝段切除术治疗,同时需纠正胆汁淤积因素。

5、结核愈合灶:

肝结核治愈后形成的钙化灶多呈散在分布,常伴有肺部钙化灶。需通过结核菌素试验排除活动性结核,陈旧性钙化灶无需治疗,但需警惕结核复发可能。

日常应避免高脂饮食和酒精摄入以减轻肝脏负担,适量补充维生素E和奶蓟草提取物有助于肝细胞修复。建议每半年进行肝功能检查和超声监测,若钙化灶增大或出现腹痛、黄疸等症状需及时就诊。保持规律作息和适度运动可改善肝脏微循环,减少钙盐异常沉积风险。