为什么要做肠镜 五种情况需做肠镜检查

消化内科编辑

健康陪伴者

消化内科编辑

健康陪伴者

关键词: #肠镜

消化内科编辑

健康陪伴者

消化内科编辑

健康陪伴者

关键词: #肠镜

肠镜检查是筛查和诊断肠道疾病的重要手段,以下五种情况需进行肠镜检查:长期排便习惯改变、不明原因消化道出血、家族性肠癌病史、炎症性肠病监测、肠息肉术后复查。

持续超过两周的腹泻或便秘需警惕肠道病变。肠道肿瘤可能导致肠腔狭窄引发便秘,而炎症性肠病常伴随黏液脓血便。肠镜能直接观察黏膜病变,必要时可取活检明确诊断。此类患者需记录排便频率及性状变化供医生参考。

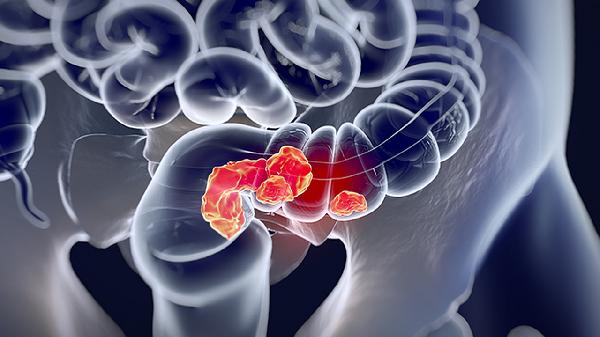

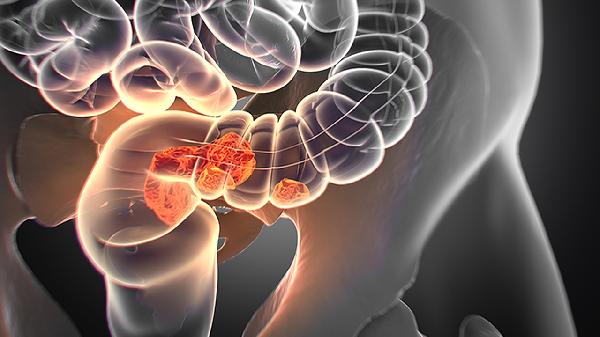

反复黑便或便潜血阳性提示可能存在消化道出血。结肠血管畸形、溃疡性结肠炎、结肠癌均可引起出血,肠镜可精准定位出血点并进行止血处理。40岁以上人群出现无痛性血便应优先排除恶性肿瘤。

直系亲属有肠癌病史者患病风险增加3-5倍。林奇综合征等遗传性肠癌需从20岁开始每1-2年筛查,家族性腺瘤性息肉病患者青春期后即需监测。基因检测结合肠镜检查能实现早诊早治。

溃疡性结肠炎和克罗恩病患者需定期评估黏膜愈合情况。肠镜检查能准确判断病变范围和治疗效果,根据黏膜修复程度调整免疫抑制剂用量。重度活动期患者检查前需做好肠道准备风险评估。

肠息肉切除后存在15%-30%复发率,绒毛状腺瘤术后1年复发率可达50%。根据病理类型不同,小息肉需3-5年复查,高级别上皮内瘤变应6-12个月复查。多次复发者需缩短监测间隔。

检查前3天应进食低渣饮食,避免红色食物影响观察。肠道准备需服用足量清肠剂直至排出清水样便。检查后2小时内禁食,出现持续性腹痛或便血需及时就医。50岁以上健康人群建议每5-10年进行一次肠癌筛查,有吸烟饮酒习惯或肥胖者应适当提前筛查年龄。日常增加膳食纤维摄入,保持规律运动有助于维护肠道健康。