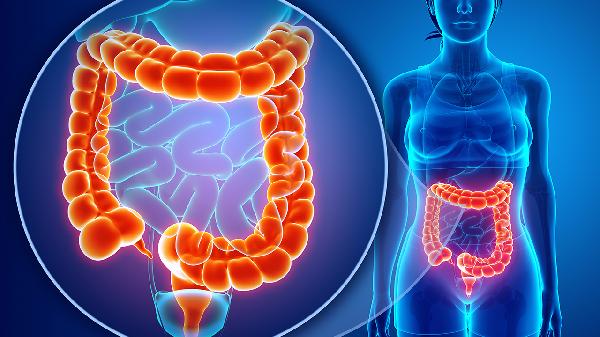

溃疡性结肠炎便血怎么回事

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

溃疡性结肠炎便血可能由炎症损伤肠黏膜、血管破裂、肠道菌群失衡、免疫系统异常、药物副作用等原因引起,可通过抗炎治疗、免疫调节、营养支持、微生态调节、手术治疗等方式缓解。

溃疡性结肠炎的慢性炎症持续刺激结肠黏膜,导致黏膜充血水肿并形成糜烂或溃疡。当溃疡深度累及黏膜下层血管时,血管破裂出血会随粪便排出,表现为黏液脓血便。治疗需使用氨基水杨酸制剂控制局部炎症。

肠道炎症反应会释放大量炎性介质,这些物质使毛细血管通透性增加并诱发血管内皮损伤。当溃疡面侵蚀较大血管时可能出现鲜红色血便,严重时需通过内镜下止血或输血治疗。

疾病活动期肠道内条件致病菌过度繁殖,其代谢产物会破坏肠上皮屏障功能。这种菌群紊乱会加重黏膜炎症反应,间接导致便血症状。口服益生菌制剂有助于恢复微生态平衡。

患者体内存在异常的自身免疫应答,免疫细胞错误攻击肠道组织并释放肿瘤坏死因子等细胞因子。这种免疫紊乱会持续加重肠道损伤,需使用糖皮质激素或免疫抑制剂进行调控。

长期服用非甾体抗炎药可能诱发药物性肠炎,加重原有肠道病变。部分患者使用抗凝药物时也会增加出血风险。需在医生指导下调整用药方案。

患者日常应注意选择低纤维、低渣饮食,避免辛辣刺激及乳制品摄入。烹饪方式以蒸煮为主,适量补充维生素及铁剂预防贫血。保持规律作息,进行散步等低强度运动增强体质。密切观察排便频率及出血量变化,定期复查肠镜评估黏膜愈合情况。急性发作期需卧床休息,必要时住院进行静脉营养支持治疗。