高原性脑水肿与静脉窦血栓区别

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

高原性脑水肿与静脉窦血栓的区别主要体现在发病机制、临床表现、影像学特征、治疗方式和预后五个方面。

高原性脑水肿是因急速进入高原地区,机体缺氧导致脑血管通透性增加,引发脑组织间质水肿。静脉窦血栓则是由于静脉窦内血液凝固形成血栓,阻碍脑静脉回流,属于脑血管栓塞性疾病。

高原性脑水肿常见剧烈头痛、恶心呕吐、共济失调,严重者出现意识模糊甚至昏迷,症状通常在进入高原后6-72小时快速进展。静脉窦血栓多表现为持续性头痛、视乳头水肿,可能伴随癫痫发作或局灶性神经功能缺损,症状呈渐进性加重。

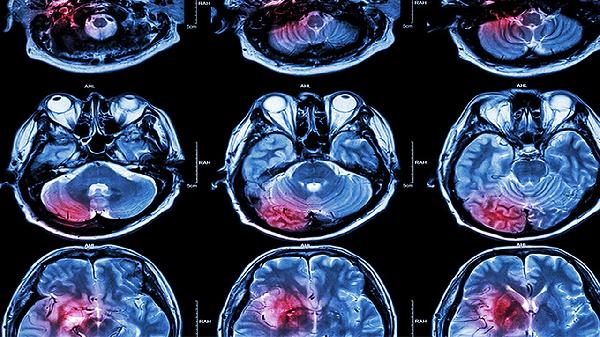

头颅CT显示高原性脑水肿为弥漫性脑白质低密度影,脑室受压;静脉窦血栓可见静脉窦内高密度血栓征象,增强CT呈现空三角征。MRI检查中,高原性脑水肿T2像显示脑白质高信号,静脉窦血栓在磁共振静脉成像可见血流信号中断。

高原性脑水肿需立即吸氧,使用甘露醇脱水降颅压,严重者需高压氧治疗并尽快转至低海拔地区。静脉窦血栓需抗凝治疗,常用药物包括低分子肝素和华法林,重症患者可能需血管内取栓或静脉窦溶栓。

高原性脑水肿经及时治疗多数可完全恢复,但延误处理可能致命。静脉窦血栓预后与血栓范围相关,部分患者遗留癫痫或认知功能障碍,病死率约5-10%。两者复发风险不同,高原性脑水肿再次进入高原可能复发,静脉窦血栓复发率较低但需长期抗凝。

对于高原旅行者,建议阶梯式适应海拔变化,避免剧烈运动,保证充足水分摄入,可预备乙酰唑胺预防高原病。静脉窦血栓高危人群需控制凝血功能异常,减少长期口服避孕药使用,术后患者应规范抗凝治疗。出现神经系统症状时均需尽早就医,头部影像学检查对鉴别诊断至关重要,日常需监测血压、血氧等基础指标,保持规律作息以降低脑血管疾病风险。