引起下消化道出血的病因有哪些

消化内科编辑

医路阳光

消化内科编辑

医路阳光

消化内科编辑

医路阳光

消化内科编辑

医路阳光

下消化道出血可能由痔疮、肠息肉、炎症性肠病、结肠憩室、肠血管畸形等原因引起。

痔疮是肛周静脉丛曲张形成的团块,排便时摩擦可能导致出血,血液呈鲜红色且附着于粪便表面。轻微出血可通过增加膳食纤维摄入改善,反复出血需进行硬化剂注射或结扎治疗。

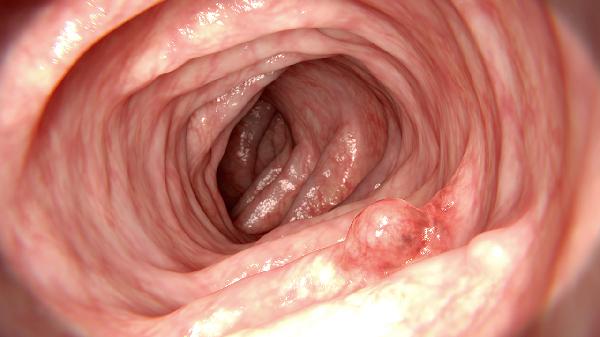

肠道黏膜增生形成的隆起病变,表面血管破裂会导致便血,可能伴随腹痛或排便习惯改变。直径超过1厘米的息肉需通过内镜下切除,病理检查确认性质。

克罗恩病或溃疡性结肠炎引起的肠黏膜溃疡,表现为黏液脓血便伴腹泻腹痛。可能与免疫异常有关,需使用氨基水杨酸制剂或糖皮质激素控制炎症。

肠壁薄弱处向外膨出形成囊袋,血管破裂时出现突发性大量出血。高龄及低纤维饮食者易发,出血量大时需血管介入栓塞或手术切除病变肠段。

先天性或获得性的血管结构异常,多见于右半结肠,表现为无痛性间歇性出血。通过胶囊内镜或血管造影确诊,严重者需内镜下电凝或手术处理。

日常需保持每天25克以上膳食纤维摄入,选择燕麦、木耳等富含可溶性纤维的食物;避免辛辣刺激饮食及过度用力排便;出血期间暂停剧烈运动,建议进行腹式呼吸训练以改善肠道血液循环;定期进行粪便隐血筛查,40岁以上人群建议每3年接受一次结肠镜检查。出现持续黑便、贫血或血流动力学不稳定时需立即就医。