肠上皮化生和上皮内瘤变有什么区别

肿瘤科编辑

医普观察员

肿瘤科编辑

医普观察员

肿瘤科编辑

医普观察员

肿瘤科编辑

医普观察员

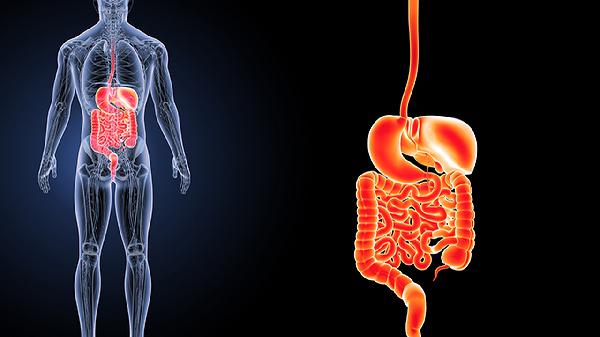

肠上皮化生和上皮内瘤变是两种不同的病理变化,主要区别在于病变性质和发展方向。肠上皮化生指正常肠黏膜被其他类型上皮替代的良性可逆过程,而上皮内瘤变属于癌前病变,具有恶性转化风险。两者在组织学特征、临床意义及处理原则上有显著差异。

肠上皮化生是黏膜对慢性刺激的适应性反应,常见于慢性胃炎或反流性食管炎,胃黏膜中出现杯状细胞等肠型上皮特征。上皮内瘤变则表现为细胞异型性、结构紊乱和分化异常,根据异型程度分为低级别和高级别,后者与早期癌变密切相关。

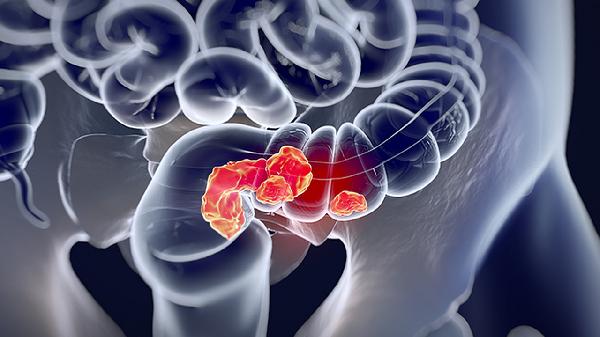

肠上皮化生镜下可见完整腺体结构,细胞核位于基底,无病理性核分裂象。上皮内瘤变呈现细胞核增大深染、核质比增高、极向消失等特征,高级别瘤变可能出现腺体背靠背或共壁现象。

肠上皮化生多提示慢性炎症状态,需定期随访但无需特殊干预。上皮内瘤变尤其是高级别病变具有明确癌变风险,低级别瘤变癌变率约0-15%,高级别可达25-85%,需积极处理。

肠上皮化生建议消除诱因如根除幽门螺杆菌、控制胆汁反流。上皮内瘤变需根据分级处理,低级别可内镜下切除并随访,高级别需行内镜下黏膜剥离术或外科手术,术后仍需密切监测。

肠上皮化生在去除刺激因素后可部分逆转,癌变风险仅增加1-3倍。上皮内瘤变属于动态过程,低级别可能消退或进展,高级别若未干预多数在数月到数年内发展为浸润癌。

对于存在肠上皮化生或上皮内瘤变者,建议调整饮食结构,减少腌制、烟熏及高盐食物摄入,增加新鲜蔬果和全谷物比例。戒烟限酒,避免过烫饮食刺激消化道黏膜。规律作息并适度运动有助于改善机体免疫功能。肠上皮化生患者每1-2年需胃镜复查,上皮内瘤变患者需严格遵医嘱进行3-12个月不等的定期内镜监测,必要时进行病理活检评估病情变化。出现上腹疼痛加重、消瘦或黑便等症状时应及时就诊。