低磷血症和高磷血症有什么区别

肾内科编辑

健康万事通

肾内科编辑

健康万事通

肾内科编辑

健康万事通

肾内科编辑

健康万事通

低磷血症和高磷血症是两种相反的磷代谢异常状态,主要区别在于血磷水平低于或高于正常范围,病因、症状及处理方式均存在显著差异。

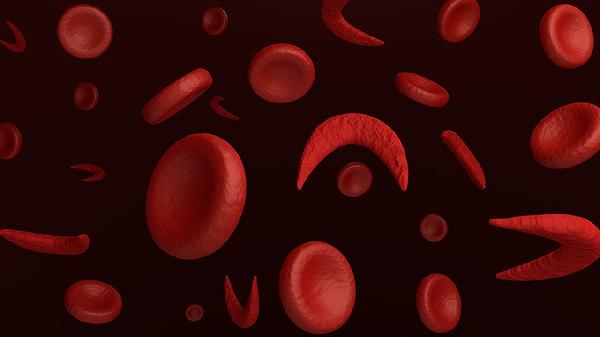

低磷血症指血磷浓度低于正常值,通常由长期营养不良、维生素D缺乏、甲状旁腺功能亢进或酒精中毒等因素引起。患者可能出现肌肉无力、骨痛、心律失常等症状,严重时可导致横纹肌溶解或呼吸衰竭。治疗需针对病因,如补充磷酸盐制剂(如磷酸钠口服溶液)、调整饮食增加磷摄入(如乳制品、坚果),并纠正潜在代谢紊乱。

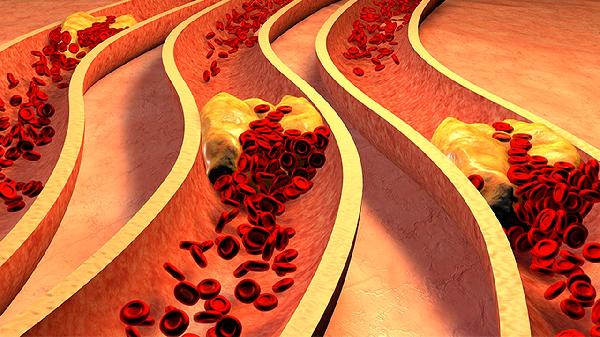

高磷血症表现为血磷水平异常升高,常见于慢性肾病、甲状旁腺功能减退或过量摄入含磷药物(如磷酸盐缓泻剂)。症状多与低钙血症相关,包括手足抽搐、皮肤瘙痒及血管钙化。治疗需限制高磷食物(如加工食品、碳酸饮料),使用磷结合剂(如碳酸钙片、司维拉姆胶囊),并积极控制原发病。

低磷血症多与磷摄入不足、吸收障碍或肾脏过度排泄有关,而高磷血症主要源于肾功能衰竭导致磷排泄减少,或细胞大量破坏释放磷(如肿瘤溶解综合征)。两者均可因内分泌紊乱(如甲状旁腺激素异常)诱发,但具体机制截然相反。

低磷血症易引发神经肌肉和心血管系统损害,高磷血症则更可能导致异位钙化及继发性甲状旁腺功能亢进。慢性肾病患者的钙磷代谢紊乱常同时存在高磷血症和低钙血症,需综合干预。

两者均需定期检测血磷、血钙及甲状旁腺激素水平。低磷血症患者应避免长期使用氢氧化铝等抑酸剂,高磷血症患者需严格限制每日磷摄入量。肾功能不全者需个体化调整治疗方案,必要时进行透析治疗。

维持血磷平衡对骨骼健康和器官功能至关重要。日常需注意均衡饮食,避免极端节食或过量补充磷制剂。慢性病患者应遵医嘱定期复查电解质,出现肌肉痉挛、骨痛等症状时及时就医。肾功能异常者需与营养师协作制定低磷饮食计划,同时监测血钙、维生素D等指标以预防代谢性骨病。