怎么自测排除肠癌

肿瘤科编辑

医点就懂

肿瘤科编辑

医点就懂

关键词: #肠癌

肿瘤科编辑

医点就懂

肿瘤科编辑

医点就懂

关键词: #肠癌

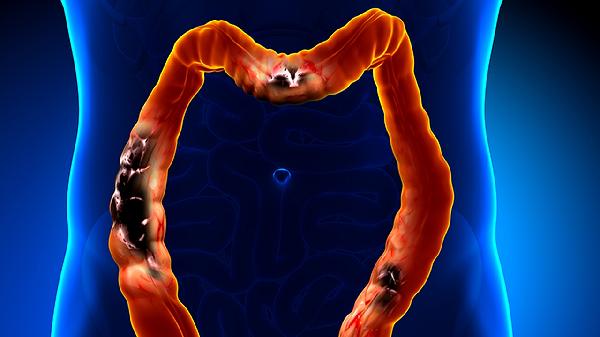

肠癌可通过观察排便异常、腹部症状、全身表现并结合高危因素初步筛查,但最终确诊需依赖肠镜等医学检查。

持续出现血便、黏液便或大便隐血阳性需警惕,肠癌可能导致出血与分泌物混合粪便。排便习惯改变超过两周,如腹泻便秘交替、里急后重感或大便变细呈铅笔状,可能与肿瘤阻塞肠腔有关。建议记录排便频率和性状变化,使用便潜血检测试纸初步筛查,但假阴性概率较高。

不明原因腹痛腹胀持续存在,尤其左下腹或右下腹固定位置疼痛,需考虑肠道占位性病变。部分患者可触及腹部包块,伴随肠鸣音亢进或减弱。进食后症状加重或出现不全性肠梗阻表现时,应警惕进展期肿瘤可能。

短期内体重下降超过5公斤伴乏力贫血,可能与肿瘤消耗或慢性失血有关。部分患者出现低热、盗汗等全身炎症反应,或皮肤黏膜苍白等贫血体征。肿瘤标志物如CEA升高虽非特异性,但持续异常需进一步排查。

年龄超过50岁、有肠癌家族史或林奇综合征等遗传疾病者风险显著增加。长期炎症性肠病、肠息肉病史或高脂低纤维饮食人群需提高警惕。吸烟酗酒、肥胖及缺乏运动等生活方式因素也会提升患病概率。

肛门指检可发现直肠低位肿瘤,肠镜检查能直接观察病灶并取活检。CT仿真肠镜适用于不耐受传统肠镜者,粪便DNA检测对早期病变敏感性较高。建议高危人群每1-2年进行筛查,普通人群50岁后定期体检。

日常需保持膳食纤维摄入每日30克以上,适量补充西蓝花等十字花科蔬菜。控制红肉摄入每周不超过500克,避免加工肉制品。规律进行快走、游泳等有氧运动,戒烟限酒。出现预警症状应及时消化内科就诊,避免自行服用止血药或止泻药掩盖病情。肠癌早发现早治疗预后较好,Ⅰ期患者5年生存率可达90%以上。