症状性脊柱侧凸症分类有哪些

骨科编辑

健康领路人

骨科编辑

健康领路人

骨科编辑

健康领路人

骨科编辑

健康领路人

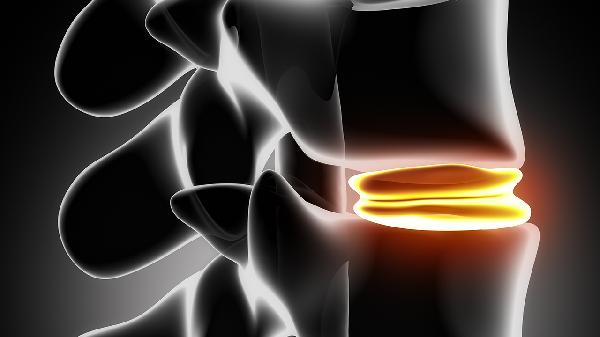

症状性脊柱侧凸症主要分为特发性脊柱侧凸、先天性脊柱侧凸、神经肌肉型脊柱侧凸三类。特发性脊柱侧凸多见于青少年,病因不明;先天性脊柱侧凸与脊柱发育异常有关;神经肌肉型脊柱侧凸由神经系统或肌肉疾病导致脊柱支撑力失衡引起。

特发性脊柱侧凸是症状性脊柱侧凸中最常见的类型,约占所有病例的80%,好发于10-18岁青少年。其病因尚未完全明确,可能与遗传、激素水平、骨骼生长不平衡等因素有关。患者早期可能无明显症状,随着侧凸角度增大,可能出现肩部不对称、肋骨隆起、腰背部疼痛等表现。轻度侧凸可通过物理治疗和支具矫正,严重者需行脊柱融合术或非融合矫形手术。

先天性脊柱侧凸由胚胎期脊柱发育异常导致,如半椎体、分节不良等结构缺陷。此类侧凸通常在婴幼儿期即可被发现,进展速度较快。伴随症状可能包括脊髓受压引起的下肢无力、感觉异常,或合并心脏、肾脏等其他器官畸形。治疗需根据畸形类型选择个体化方案,包括观察、支具固定或早期手术干预。

神经肌肉型脊柱侧凸继发于脑瘫、脊髓性肌萎缩症、肌营养不良等神经系统或肌肉疾病。由于肌肉张力异常或肌力不平衡,脊柱失去正常支撑力,形成进行性加重的C形长弧度侧弯。此类患者常伴有骨盆倾斜、呼吸功能障碍等问题。治疗需结合原发病管理,严重者需通过手术稳定脊柱并改善心肺功能。

症状性脊柱侧凸症的日常管理需注重姿势矫正与核心肌群锻炼,避免负重或剧烈运动加重畸形。定期随访脊柱X线检查监测进展,尤其青少年处于骨骼生长期需密切观察。若出现疼痛加剧、活动受限或神经症状,应及时就医评估是否需要医疗干预。营养方面需保证钙和维生素D摄入,维持骨骼健康。